La documentation

Ce qu'il vous faut

Voici le matériel nécessaire pour profiter pleinement de ce module :

Pas de matériel supplémentaire

nécessaire aujourd’hui

L'Observatoire

Une branche consacrée aux objets.

Voici le premier module d’une branche que vous n’avez pas encore eu l’occasion d’explorer. Vous avez probablement remarqué que chaque bouton à une couleur qui reflète la branche de dessin à laquelle le module est rattaché.

Cette branche consacrée aux objets n’a pas été créée pour servir de fourre-tout. Le dessin d’objets est une discipline pratiquement aussi spécifique que le portrait.

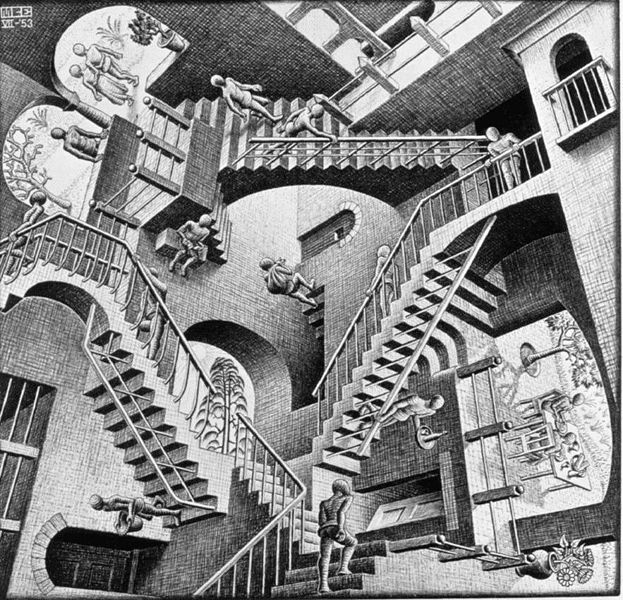

Et le dessin d’objet a quelque chose de très particulier.

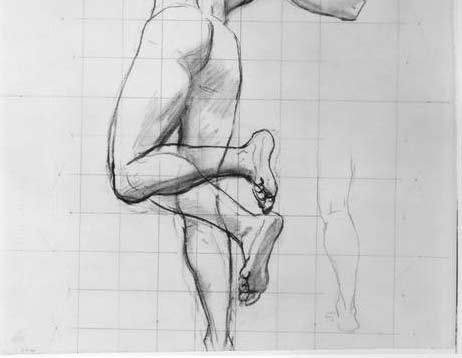

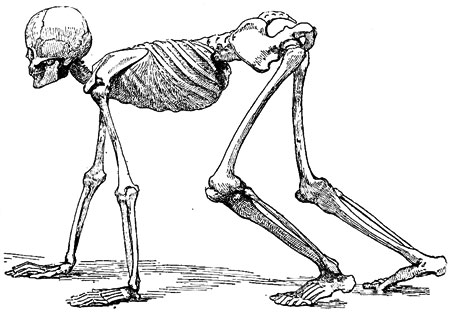

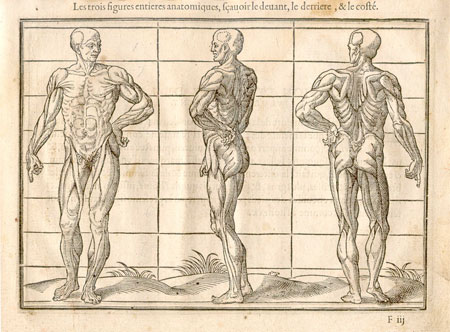

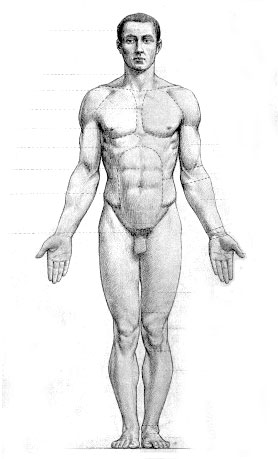

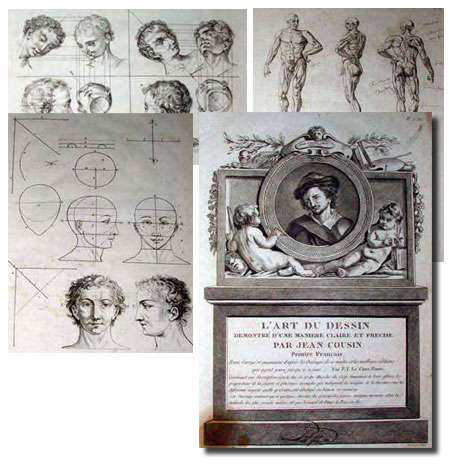

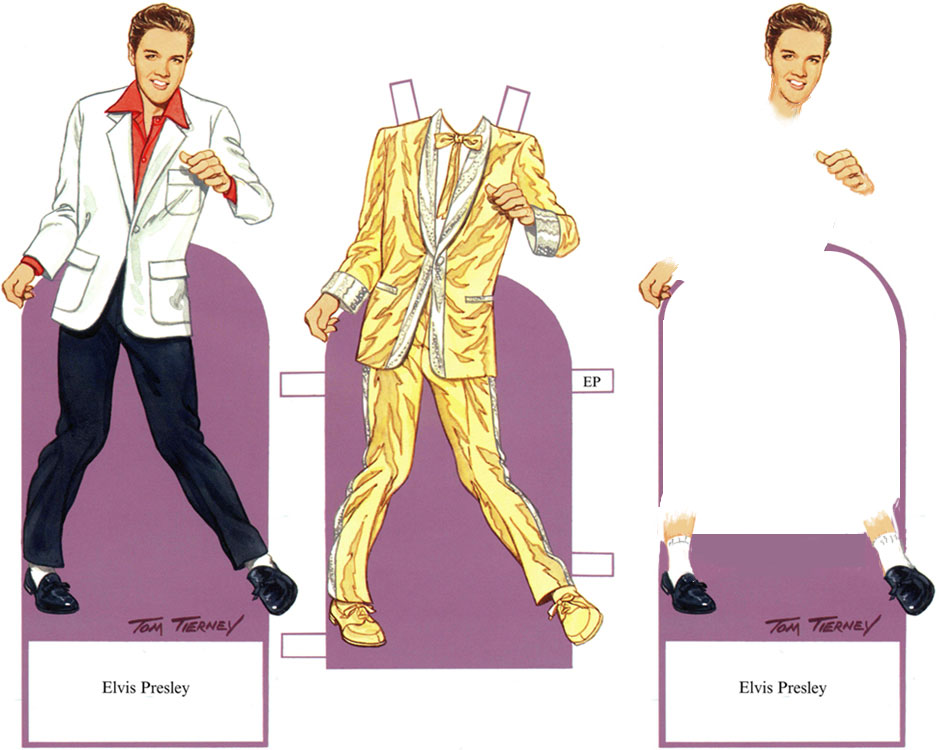

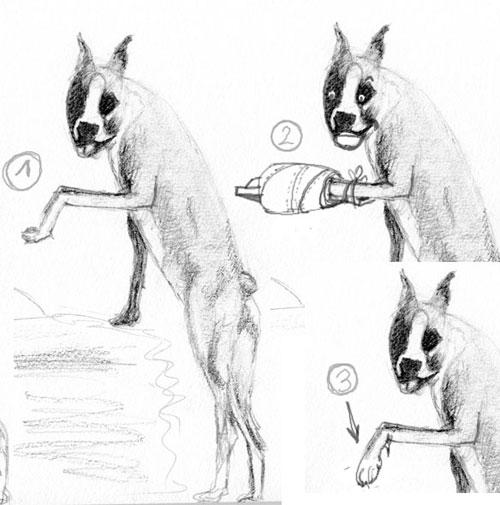

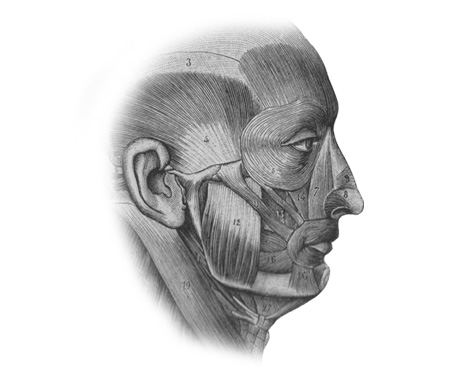

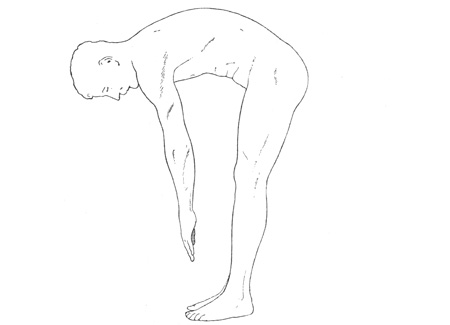

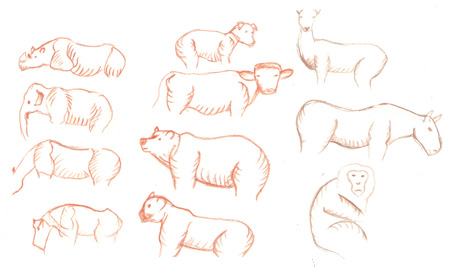

On peut apprendre l’anatomie humaine dans les moindres détails…

…et pouvoir dessiner toutes les attitudes physiques sans hésiter un seul instant.

On peut maîtriser le paysage et savoir, après y avoir consacré quelques temps, dessiner tous les paysages que notre imagination peut concevoir sans jamais se trouver à cours d’idée.

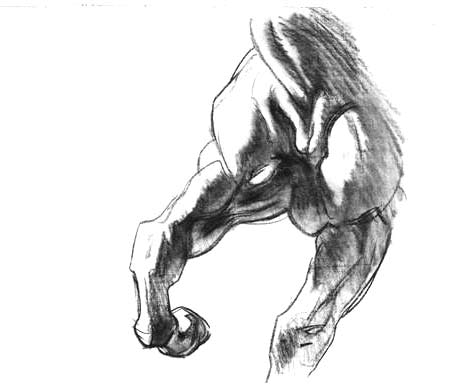

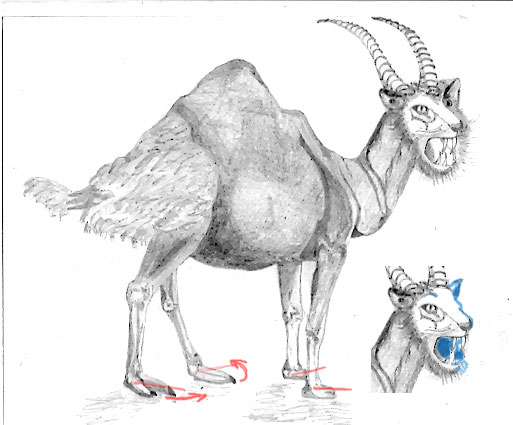

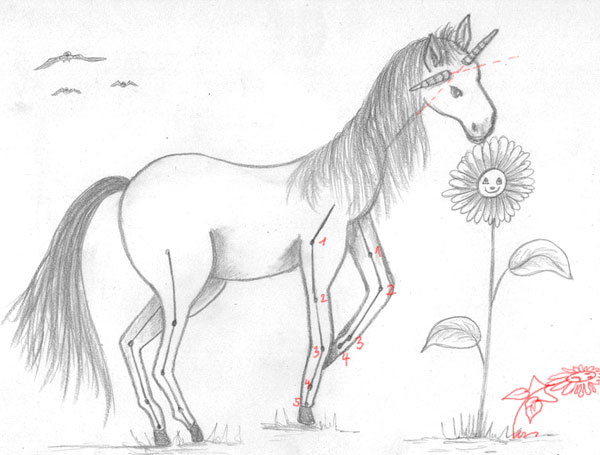

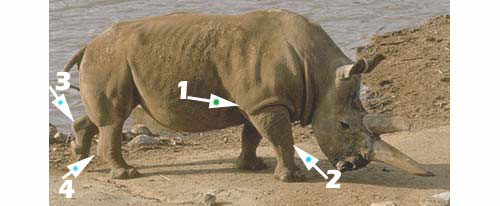

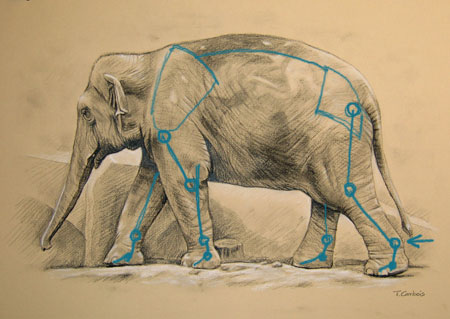

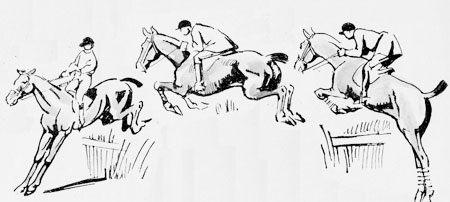

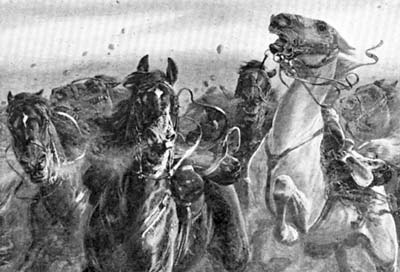

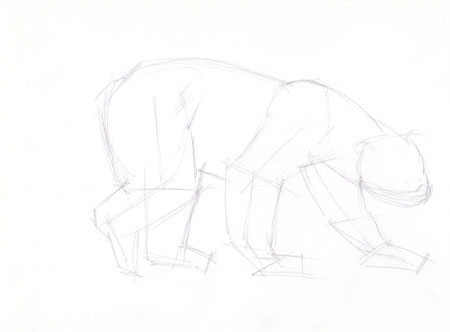

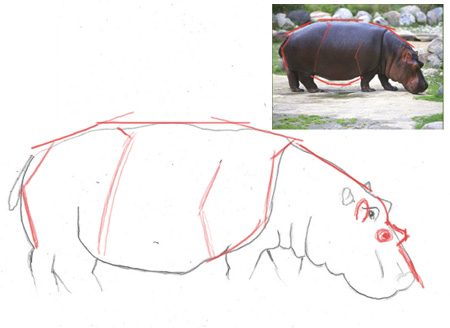

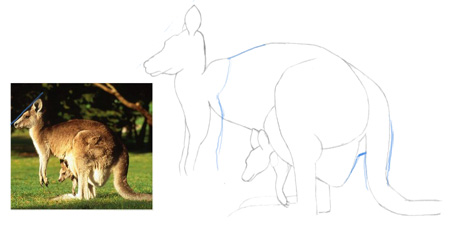

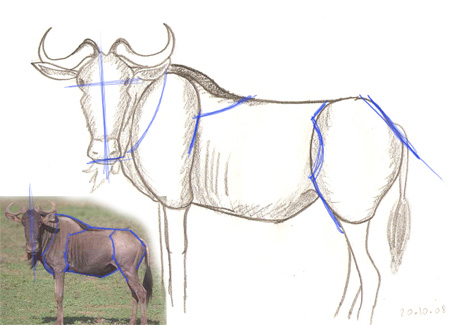

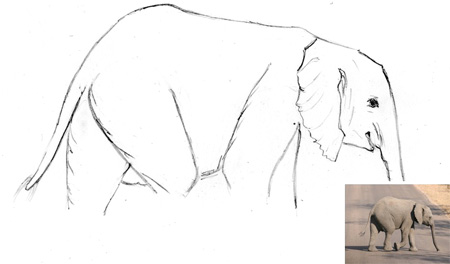

On peut passer assez de temps à dessiner les animaux pour en arriver à pouvoir les dessiner dans toutes les positions et sous tous les angles sans qu’ils ne paraissent tordus.

Mais les objets inanimés sont si nombreux, si différents les uns des autres, qu’ils représentent une “espèce” à part entière pour le dessinateur. Voyez l’exemple des vêtements qui interfèrent avec l’anatomie ou répondent à des lois précises sur les tensions et les plis de leur matière. Un module à venir sera d’ailleurs entièrement consacré à la mécanique des plis vestimentaires. Et pour comprendre ces lois, il faut avoir de quoi observer, comparer, analyser et décider.

Personne ne peut dessiner tout de mémoire

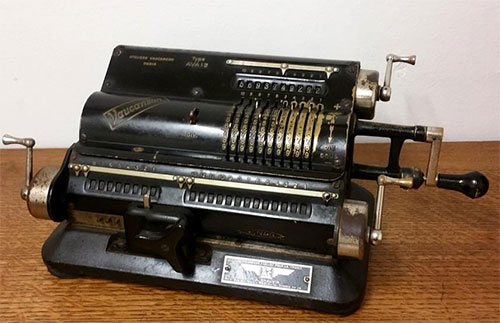

A moins que l’exercice ne consiste à redessiner pour la Nième fois un même objet, personne ne connait par coeur l’architecture ou l’aspect exact d’une hélice d’avion, d’une machine à coudre, d’un aiguillage de voie ferrée, d’un costume de pilote de chasse américain en 1944, ou d’une tondeuse à gazon.

Il faut donc accéder à des documents et apprendre à s’appuyer dessus. En bref, il faut, vous l’avez compris, disposer d’une documentation.

Une documentation ne peut pas regrouper

tous les objets du monde….

…et pourtant

Elle ne peut se limiter aux seuls objets et doit aussi comporter des mains, des pieds, des ciels, des insectes, des coiffures, des végétaux, etc.

Il s’agit bien de réussir à mettre en “conserve” tout un univers. D’ailleurs, pour illustrer au mieux l’idée, sans la rendre trop complexe, j’ai pensé raisonnable de focaliser vos efforts en premier lieu sur les choses inanimées. Cela justifie que le premier module consacré à cet outil important que constitue une bonne documentation soit aussi le premier de la branche Objets.

Attention : loin de suppléer à l’inspiration, la documentation la favorise grandement et rend d’immenses services à qui sait s’en servir.

Vous découvrirez donc en deux modules, comment constituer votre documentation, comment la classer, comment vous en servir.

Atelier Découverte

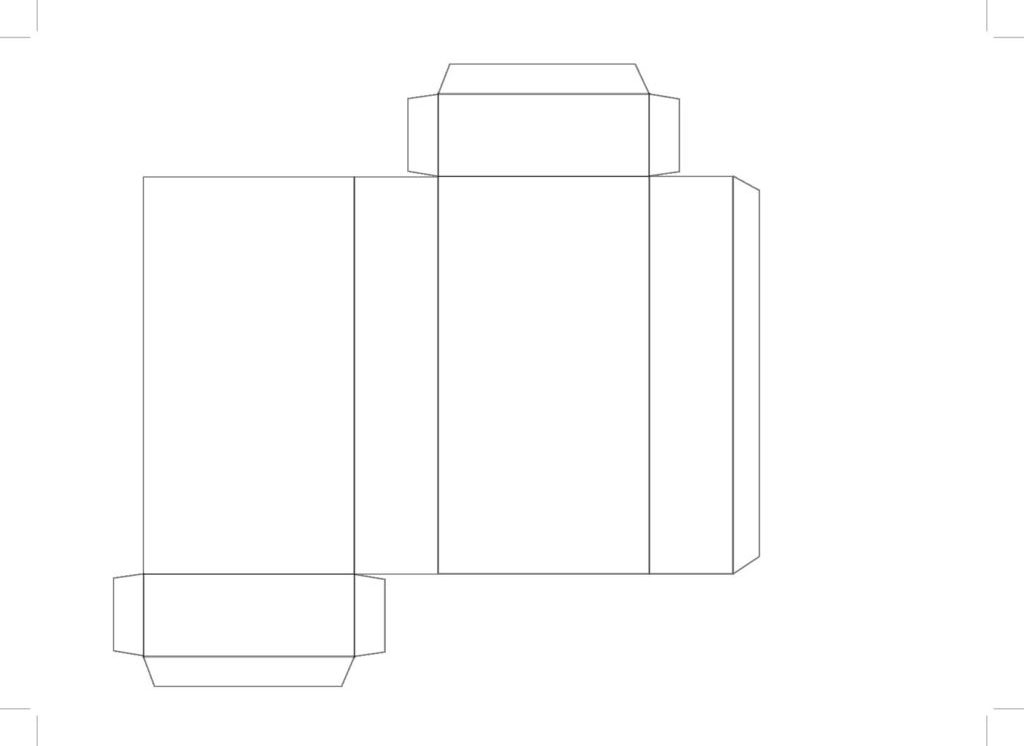

Comment faire tenir le monde entier dans une boîte

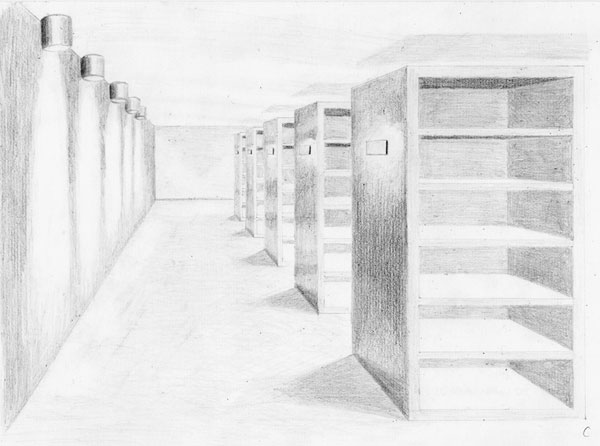

Avant de décider de l’endroit où vous allez ranger vos merveilles, prenez le temps de réfléchir à ceci : vous ne pourrez pas avoir un lieu unique pour toute votre documentation.

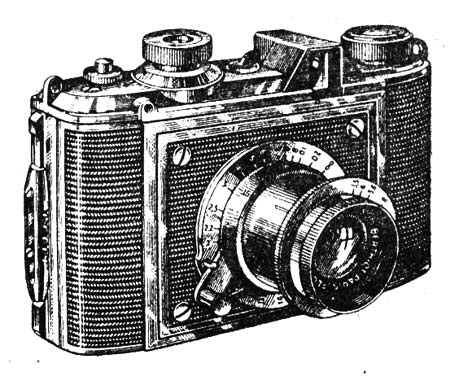

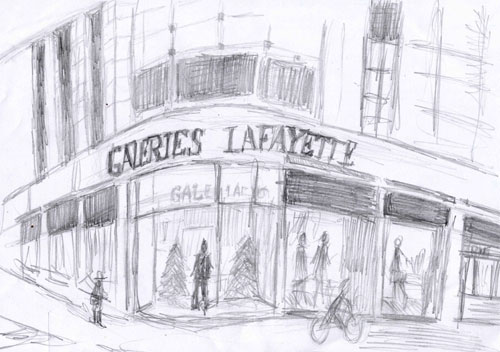

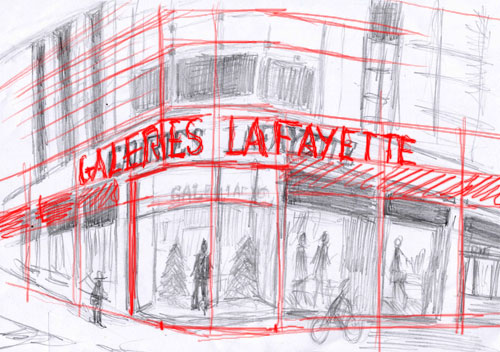

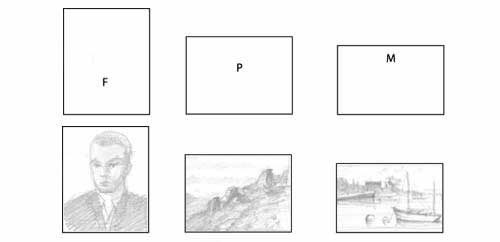

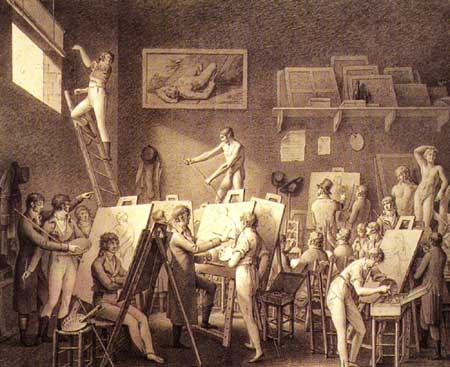

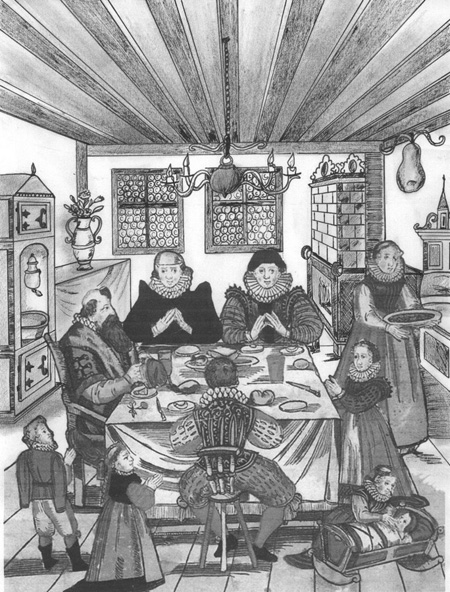

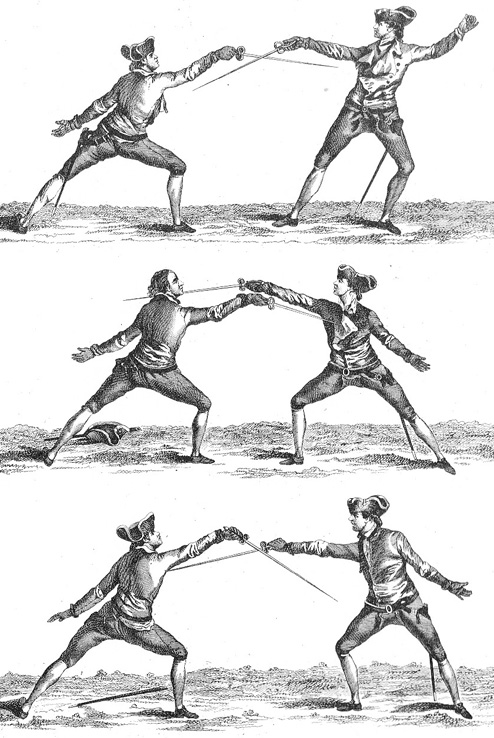

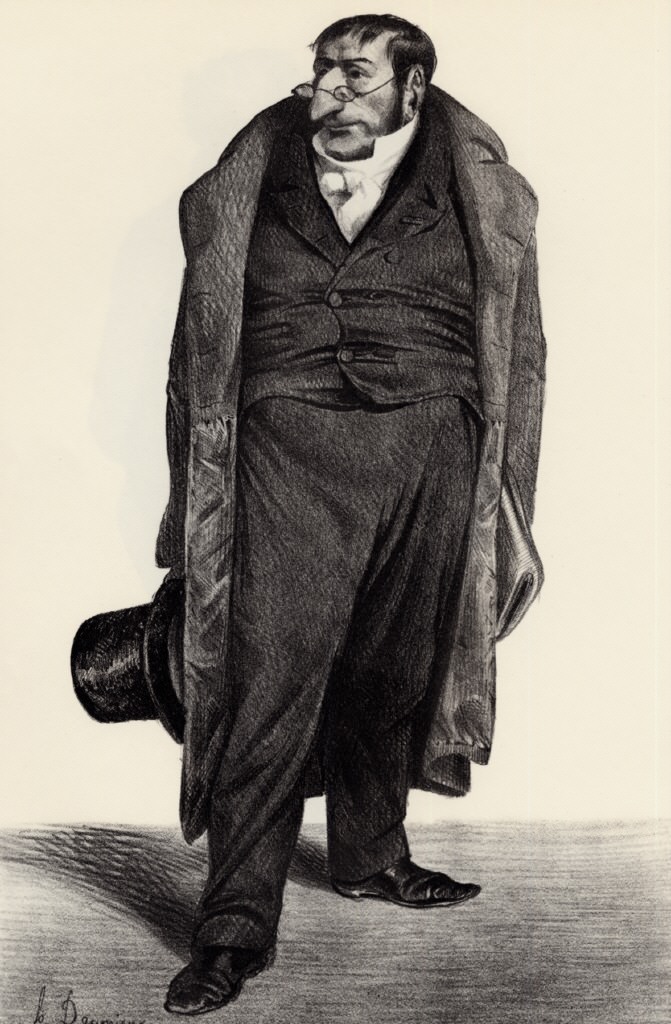

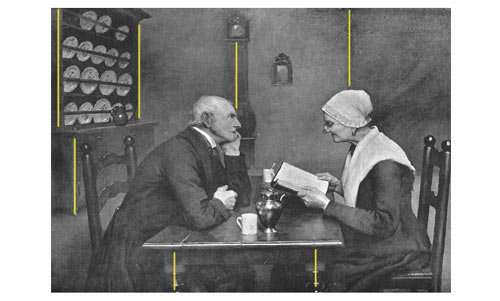

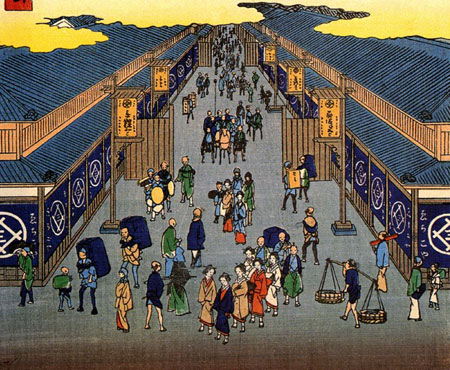

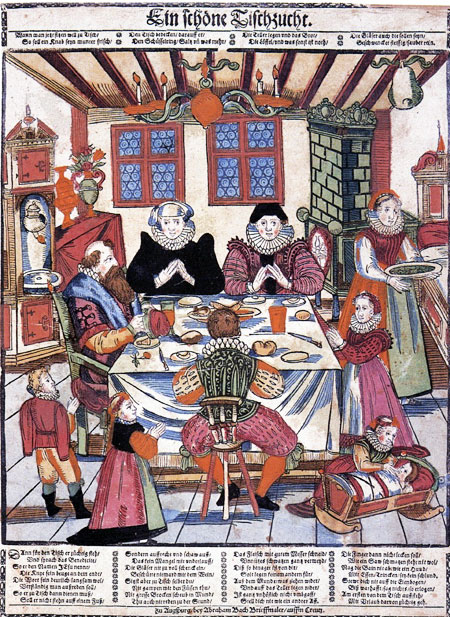

illustration pour une publicité parue dans Science et Vie 1947

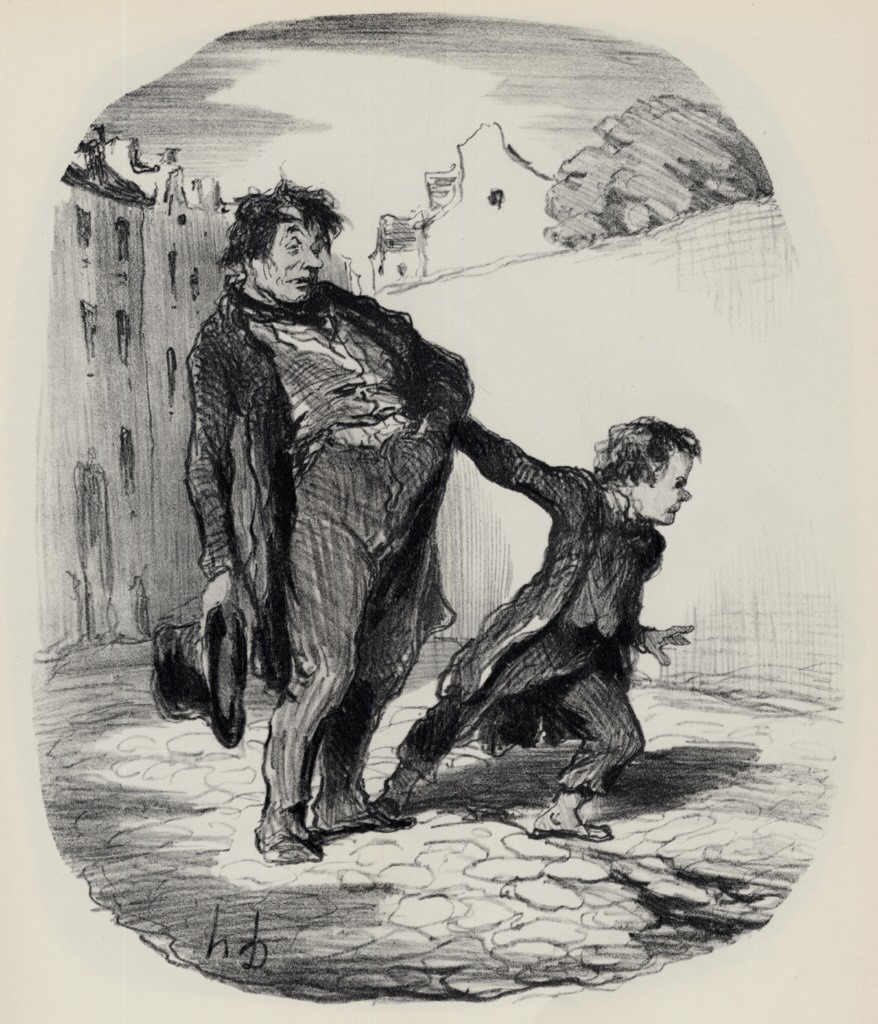

Depuis les années folles et jusqu’en 1970 environ, les studios de publicité et certaines maisons d’édition dédiées à la publication de magazines ou de catalogues travaillaient encore avec des équipes de dessinateurs. Il y avait aussi des studios qui prenaient des commandes de clients extérieurs et les dessinateurs se répartissaient le travail. Si l’un d’entre eux avait une spécialité, il prenait prioritairement les travaux de ce type, mais, pour être engagé dans un studio, il fallait être polyvalent et avoir un sacré coup de crayon.

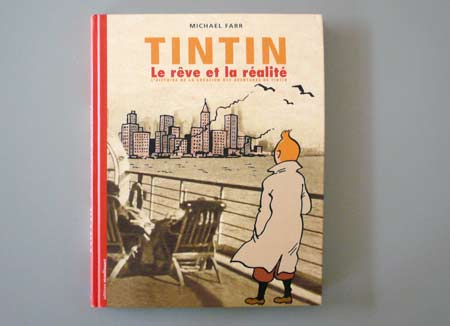

Georges Rémi que vous connaissez sous le nom de Hergé (RG) avait déjà avant la deuxième guerre mondiale un studio. Son studio créait des couvertures de livres, des calendriers publicitaires, des papiers à en-tête ou d’autres travaux destinés à l’impression. Les albums de Tintin qui se vendent depuis des décennies en plus de cinquante langues, par millions d’exemplaires chaque année, ne se vendaient que de manière fort marginale à cette époque.

Hergé était le premier illustrateur de son studio mais il lui arrivait de faire appel à d’autres dessinateurs pour l’aider. La bande dessinée était sa vraie vocation et c’est plutôt pour des raisons alimentaires qu’il acceptait des travaux d’un autre style comme ceux réalisés pour la marque Simmons qui fabriquait des matelas ou pour l’agence commerciale belge de la Ford Company. Hergé avait une excellente documentation.

Dans son livre qui traite largement du sujet, Michael Farr raconte quelle obsession Hergé mettait à enrichir sa documentation. Il était abonné au National Géographic et à Paris Match. Il appelait des spécialistes pour maîtriser l’exactitude des dessins d’avions ou de sous-marins dans ses albums, il conservait toutes sortes de cartes postales, de pages de publicité et de catalogues, dont ceux des armuriers.

Grâce à cela, les véhicules, les avions , les canots, les accessoires sont d’une exactitude remarquable tout en étant épurés. En 1943, il engage Edgar P. Jacobs comme collaborateur.

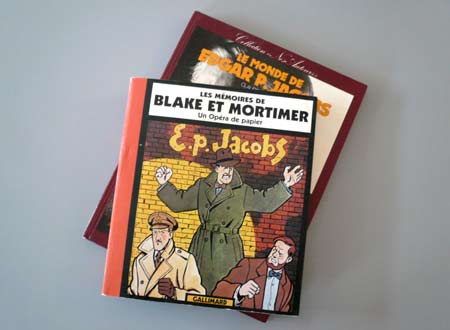

Bien des années avant de collaborer avec Hergé, Jacobs, le futur dessinateur de Blake et Mortimer, avait trouvé un emploi dans le studio de dessin des Grands Magasins de la Bourse à Bruxelles. Il dessinait avec une équipe d’illustrateurs tous les objets proposés par ces grands magasins et représentés de manière très réaliste dans les catalogues qu’ils distribuaient, en particulier au moment de la Saint Nicolas.

Jacobs raconte lui-même dans son livre Un Opéra de Papier qu’ils avaient pour instruction de donner aux dessins des catalogues non seulement un aspect très réaliste, mais que l’article devait, par le traité choisi, être amélioré au delà de la réalité pour séduire le client.

Le studio qui fournissait pratiquement toutes les directions des grands magasins de la province de Bruxelles sortait aussi des catalogues de mode, d’ameublement, de linge ou de vaisselle qui paraissaient tout au long de l’année.

Ces catalogues venaient grossir la documentation des illustrateurs qui pouvaient, dès lors, dessiner la femme moderne de l’époque dans son intérieur en ayant tout sous la main, vêtements, meubles et vaisselle.

A cette époque, on imprimait surtout en noir et blanc, la couleur en était à ses débuts et elle se voyait rarement utilisée en impression car elle était hors de prix. C’était encore une chance car la documentation qu’on pouvait collecter à l’époque se limitait généralement à du noir et blanc. On y trouvait des coupures de magazines, des livres ou des photographies. L’ensemble était essentiellement du papier classé dans des dossiers suspendus.

Le tout tenait, pour un studio sérieux, dans un bon placard.

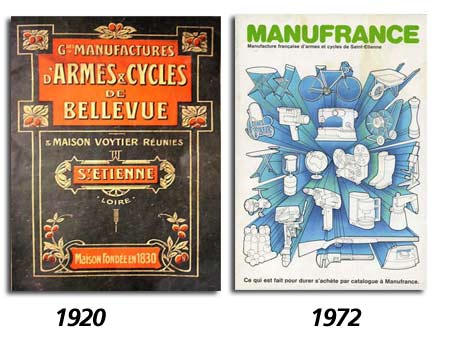

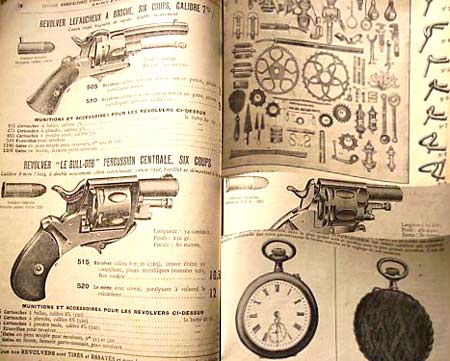

Jusque vers les années 70, le fin du fin était de posséder le catalogue des Armes et Cycles de St Etienne, ou d’autres magasins pionniers de la vente par correspondance. Ils regorgeaient d’images.

On y trouvait, dès les années 20, des milliers d’illustrations dans des domaines variés permettant de dessiner un personnage armé, une muselière, une cage à oiseaux, un stylo plume, etc.

Aujourd’hui, ce serait peut-être celui de La Redoute qui serait recherché. Mais l’arrivée massive et la vulgarisation de l’électronique, puis du web, a tout changé.

Grâce à la télévision, aux caméras, aux enregistreurs ou graveurs de toutes sortes, aux appareils photo numériques, aux magazines spécialisés sur mille sujets, la documentation est maintenant en couleur. Grâce aux scanners et surtout grâce à internet, nous pouvons tout voir à chaque instant sur un écran et tout conserver d’un simple clic. Nous avons depuis la fin des années 90, le monde entier à notre portée.

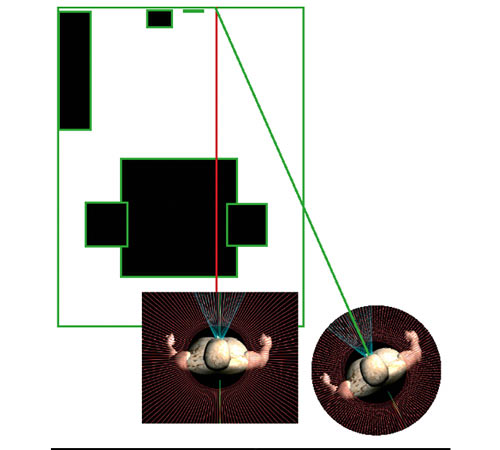

modèle réduit très réaliste produit par Hamley’s à Londres © IAB

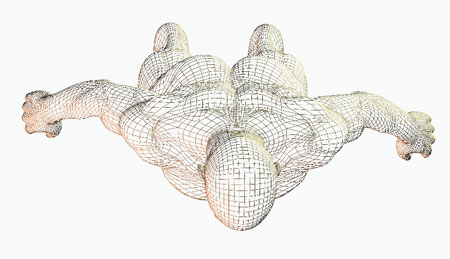

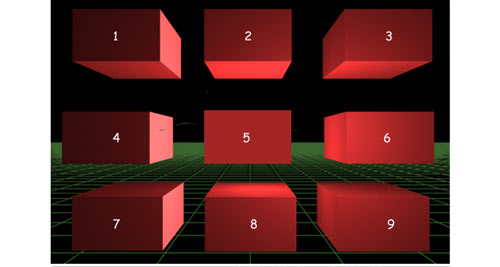

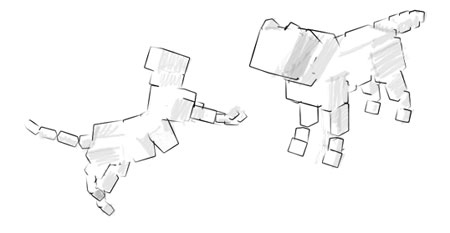

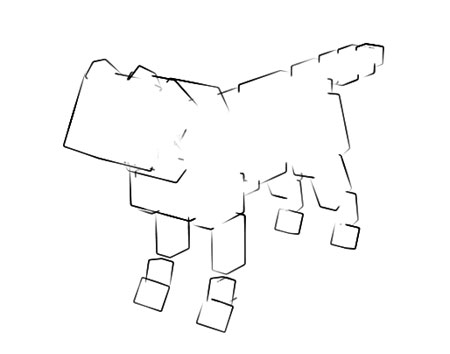

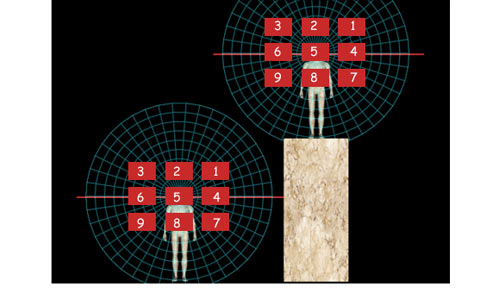

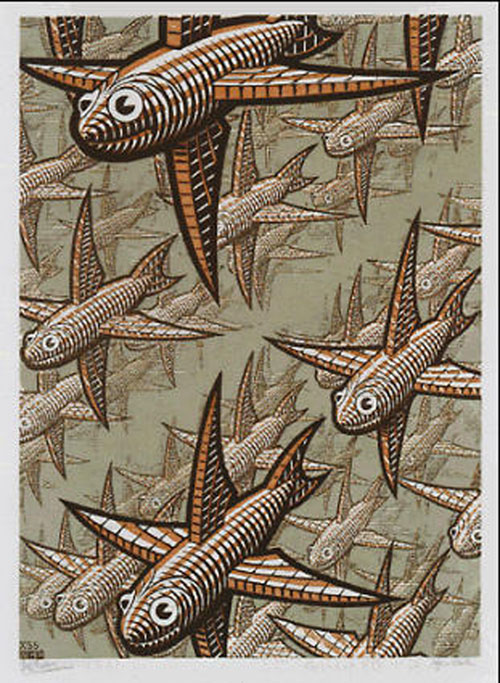

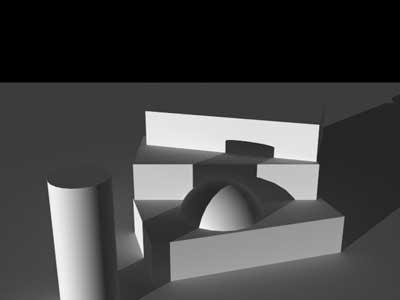

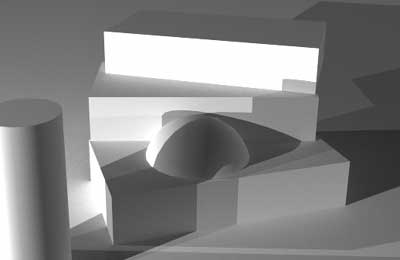

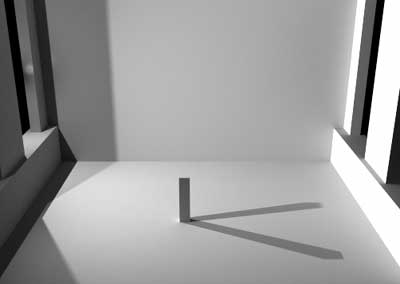

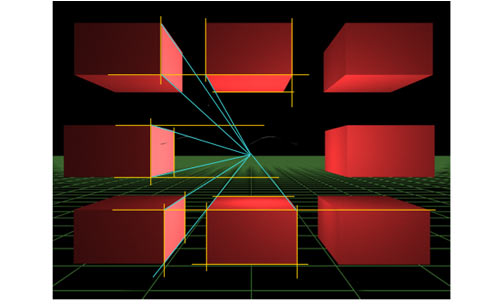

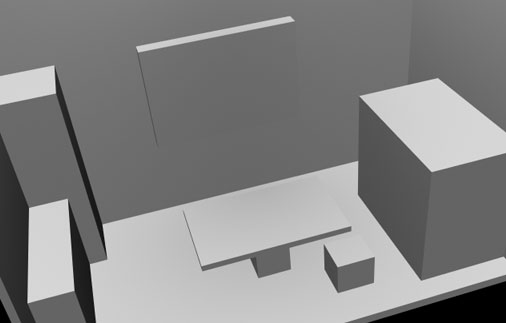

Les illustrateurs de BD aiment également, (c’est presque un must), posséder quelques modèles réduits pour pouvoir dessiner les voitures ou les avions sous tous les angles. Ils peuvent même aujourd’hui avoir recours à des fichiers images 3D.

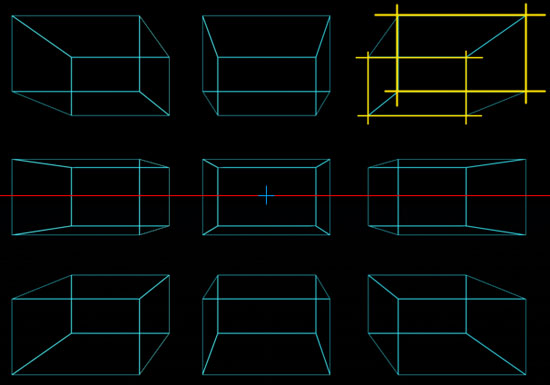

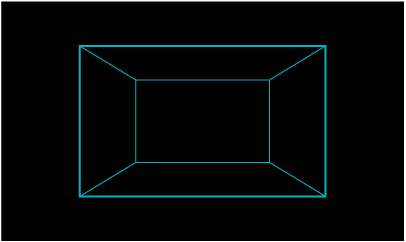

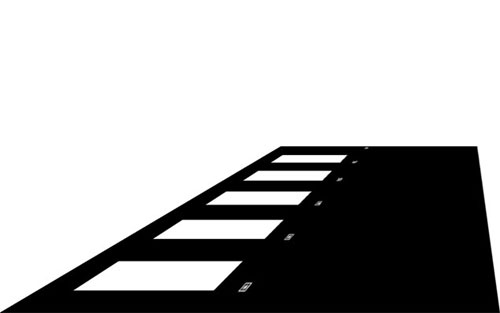

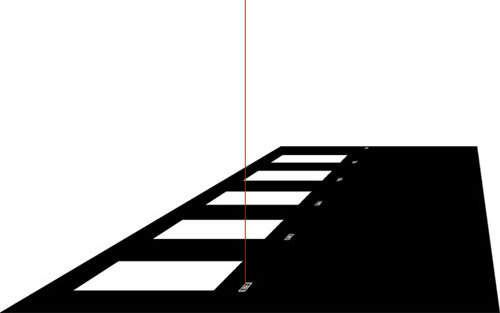

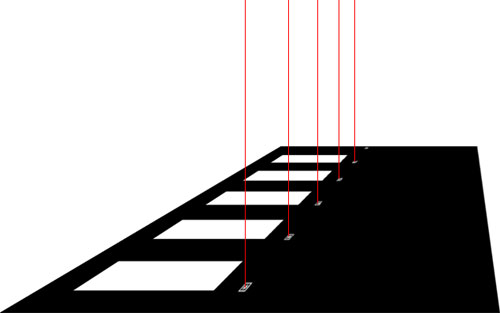

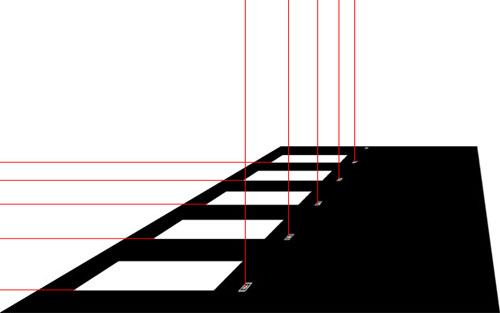

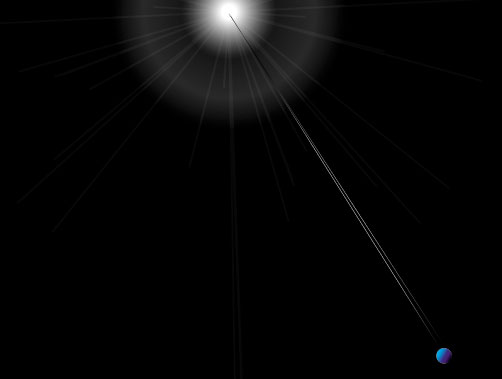

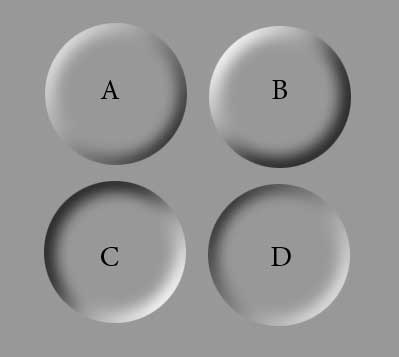

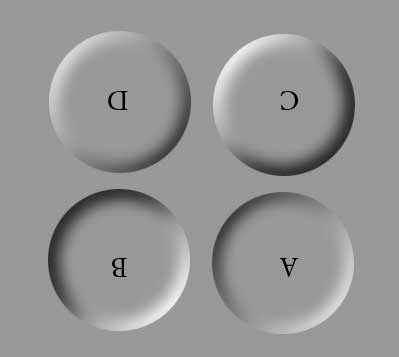

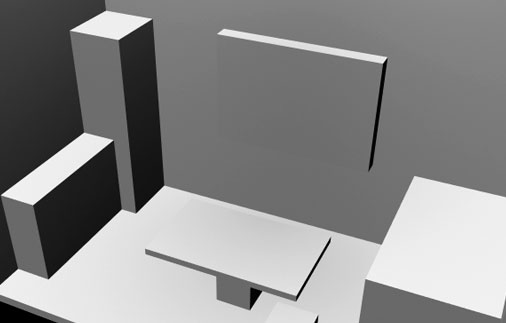

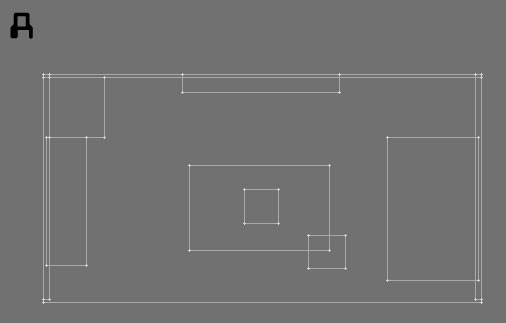

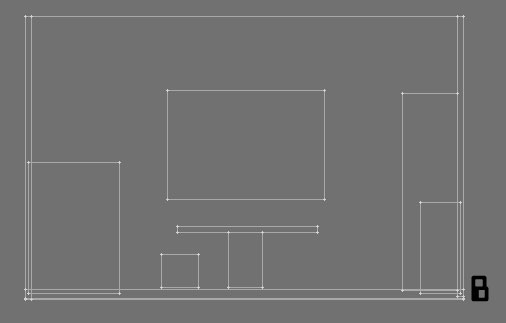

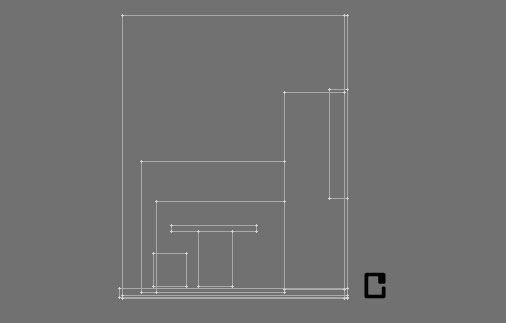

Voici l’exemple d’une image en 3D à disposition des illustrateurs. Cela demande d’avoir un logiciel pour manipuler ces objets et en faire un rendu utile.

Mais devant cette multitude de sources, une manière de procéder s’impose pour classer et retrouver ses documents au bon moment.

Découvrez comment dans l’Atelier Pratique

Atelier Pratique

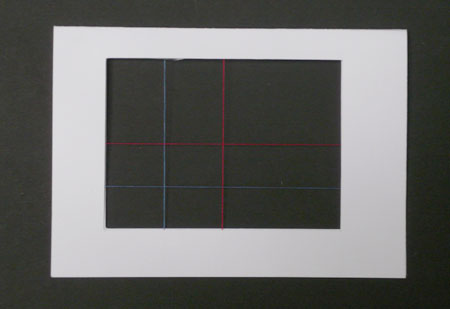

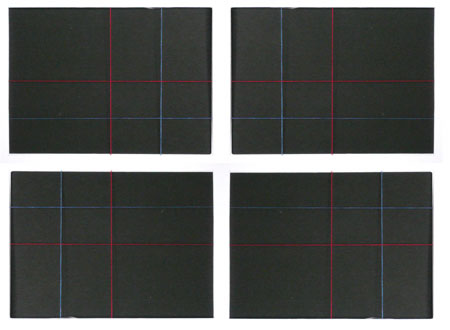

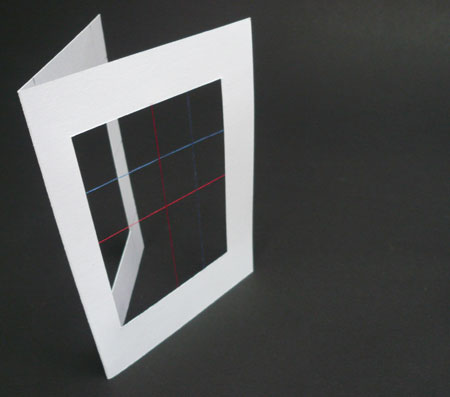

Pensez en terme de “familles”

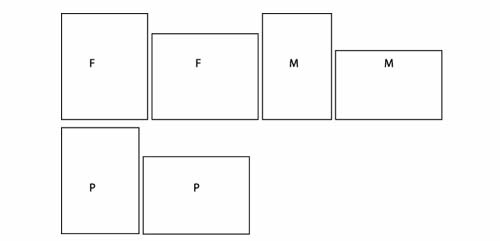

On peut en général regrouper la totalité de ses documents en grandes familles, puis faire des subdivisions plus précises. L’avantage d’une bonne organisation, c’est de pouvoir reprendre le même classement quel que soit le support sur lequel figurent vos documents.

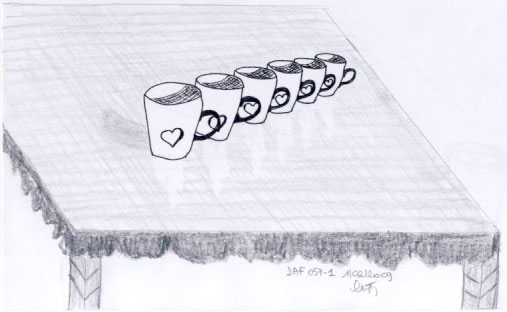

© Piet Herzeel – Nature morte aux fraises

Tous les récipients faits pour boire sont à peu près conçus de la même manière. Les proportions et les formes changent mais on peut tout de même les regrouper en familles. Pour prendre quelques exemples parmi les objets usuels, vous auriez la famille des verres à pied, des gobelets, des tasses, ou encore celle des bols. L’ensemble fera partie d’une autre “boîte” nommée articles de maison ou vaisselle selon votre préférence.

Si vous deviez trouver un dénominateur commun entre un parapluie et un toaster, il faudrait renoncer à les regrouper à un niveau autre que très général.

La seule possibilité de regrouper des objets n’ayant pas grand chose en commun au premier coup d’oeil sera de chercher des critères de classement autres que les familles auxquelles on pense en premier lieu.

Pensez éventuellement à l’aspect, au matériau ou à la forme de ces objets, pensez à celui à qui ils servent ou au lieu où ils seront présents. Les familles deviendront : matériel de jardin, objets pour la chasse, jouets de bébés, objets en carton, etc.

Et comme aujourd’hui un même document peut faire partie de plusieurs catégories, se trouver répertorié sous des mots clés multiples, tout en étant physiquement à un seul endroit, tout devient possible, y compris de se lancer dans une usine à gaz pour rien.

Une documentation n’est pas une simple antisèche

Elle est indispensable à tout artiste et doit être bien organisée.

Il faut apprendre successivement à la constituer, la ranger et s’en servir.

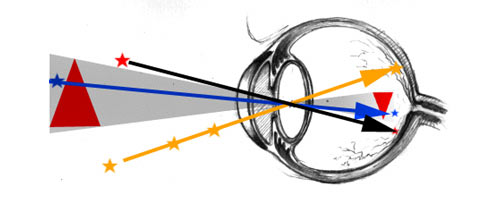

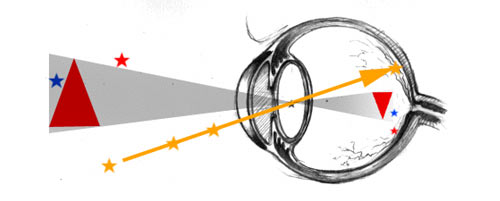

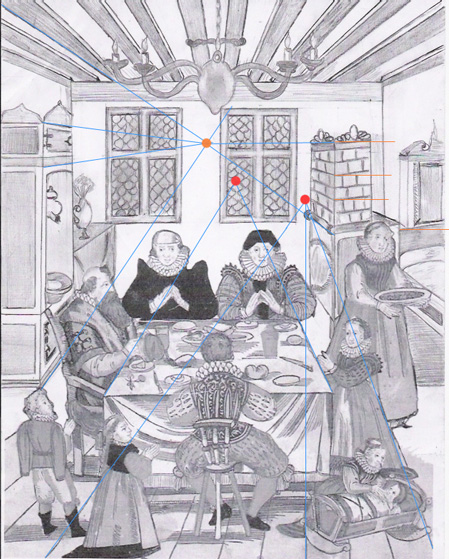

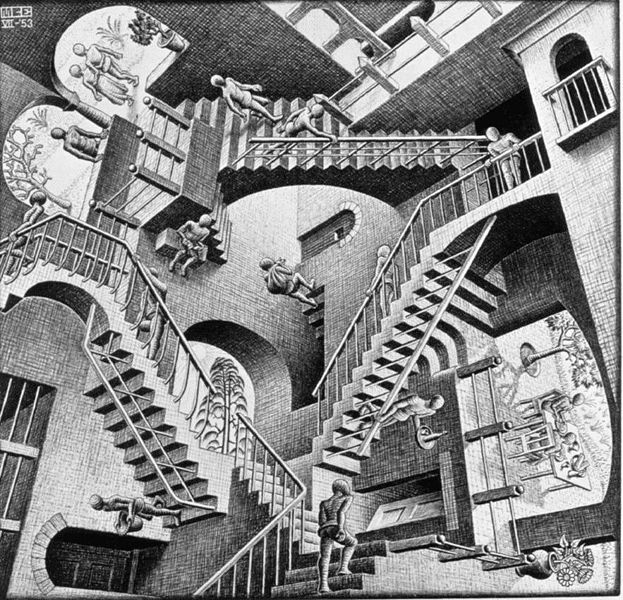

La documentation sert avant tout d’aide-mémoire mais elle permet aussi une chose beaucoup plus importante : réaliser des scènes entières et complexes à partir de plusieurs documents.

© Piet Herzeel

Pour préparer ce tableau, il a m’a fallu rassembler toutes sortes d’objets d’oenologie avant de pouvoir le réaliser. Mais comment peindre une bouteille soufflée à la bouche quand on en a pas ?

On cherche des documents…

et on brode.

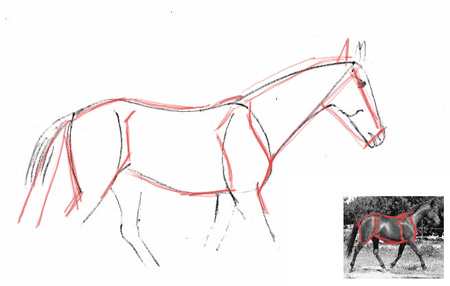

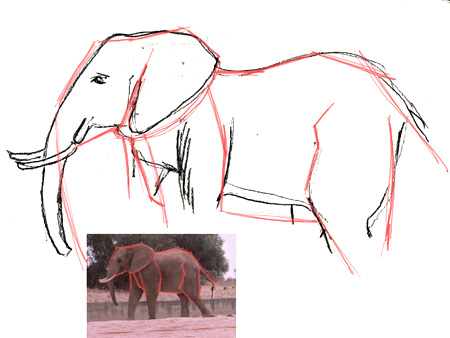

En effet, les images de votre documentation ne sont pas des vues figées à copier servilement. Ce sont des informations. Il faut parfois trois, quatre, dix documents complètement différents pour rassembler l’info nécessaire à la réalisation d’un dessin ou d’un tableau.

On a toujours intérêt à s’appuyer sur plus d’un document pour comprendre, avant de le dessiner, la nature exacte d’un objet étranger à votre univers habituel. Cela permet aussi de s’inspirer sans plagier et de mémoriser davantage la réalité. Peu importe les moyens utilisés, la sensation de vérité et l’originalité doivent l’emporter.

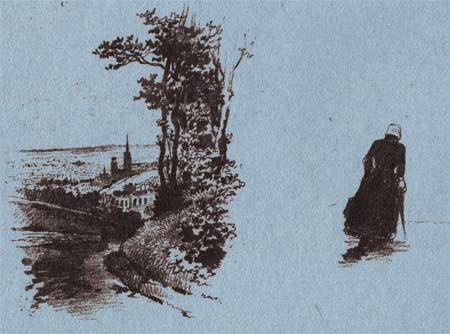

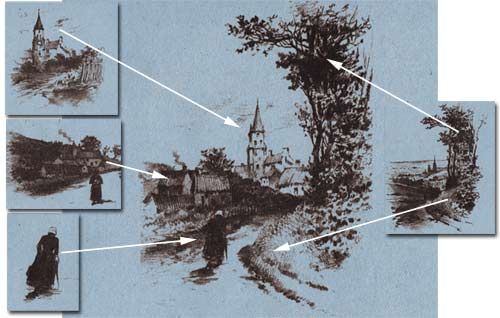

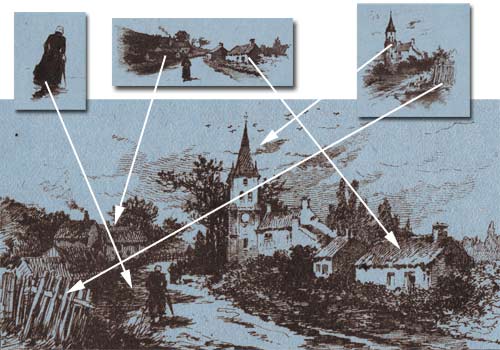

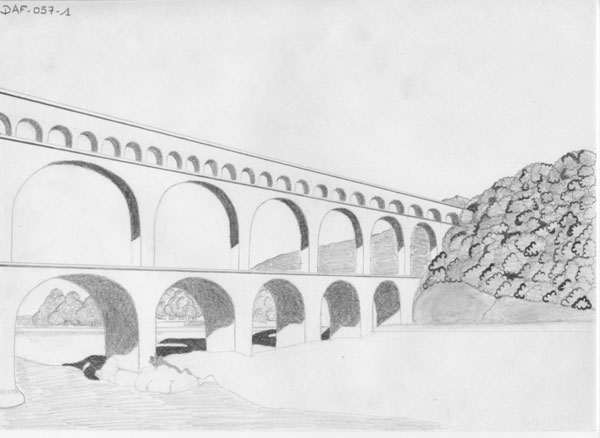

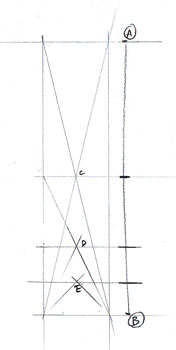

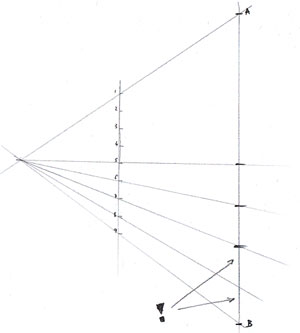

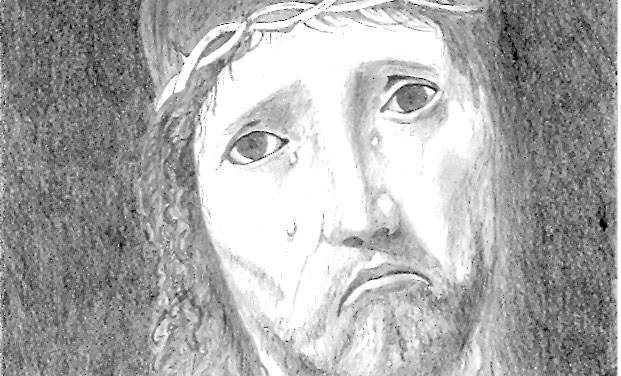

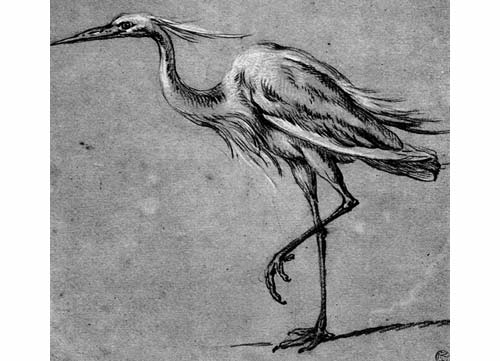

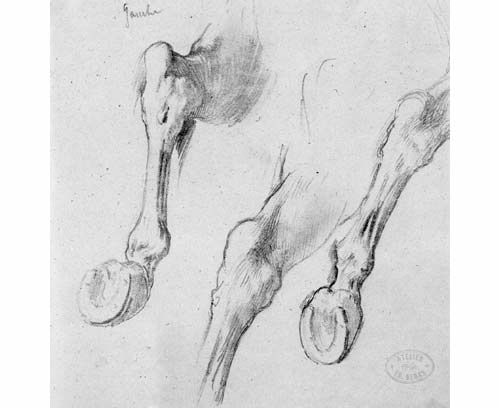

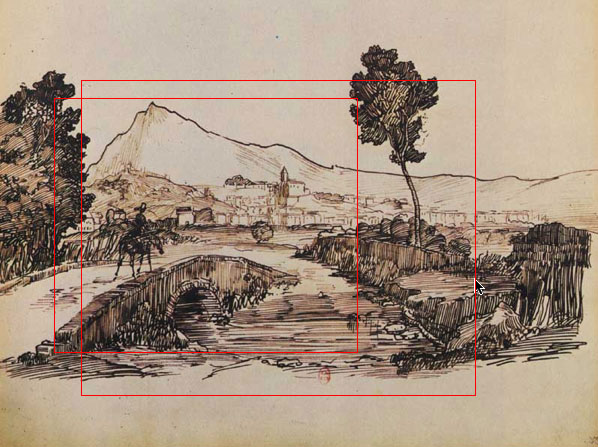

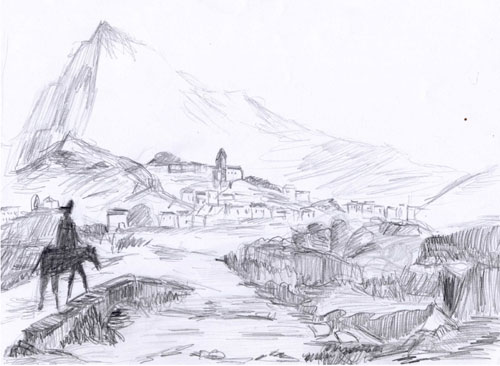

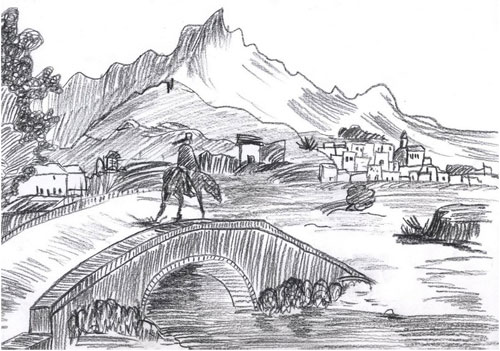

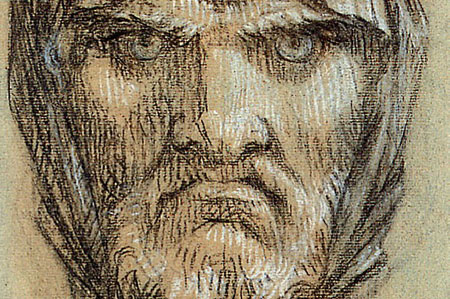

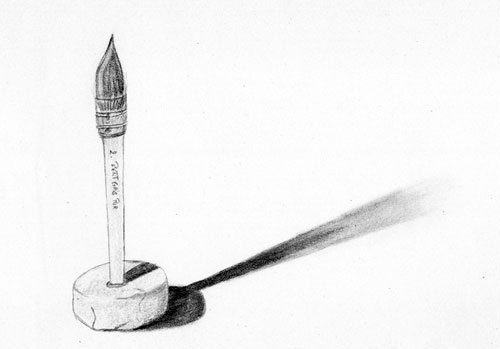

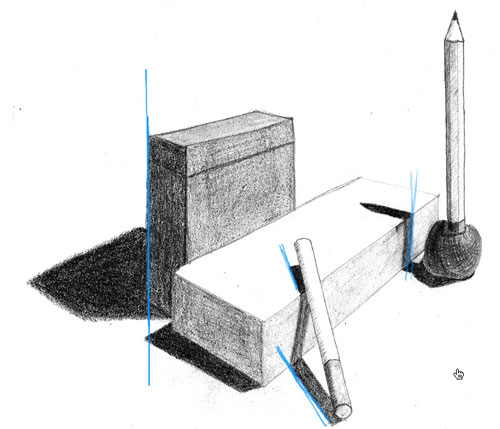

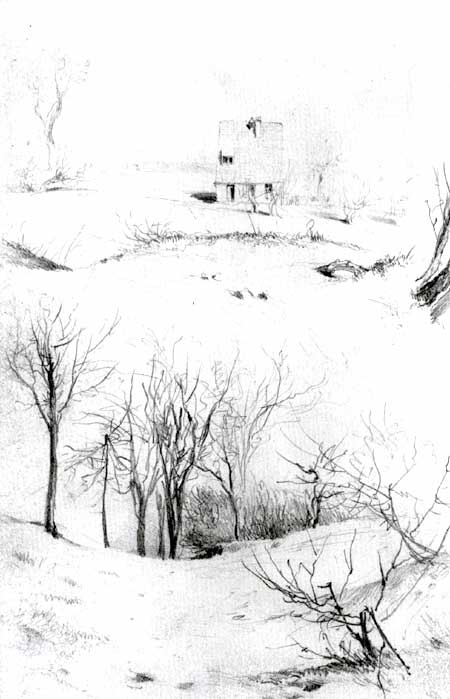

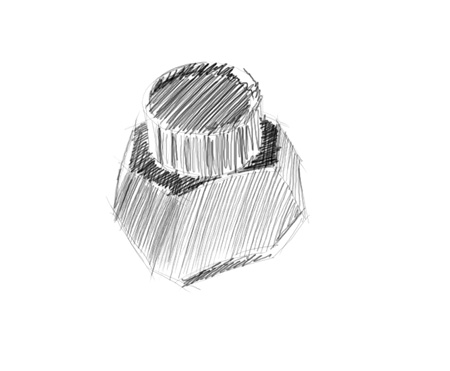

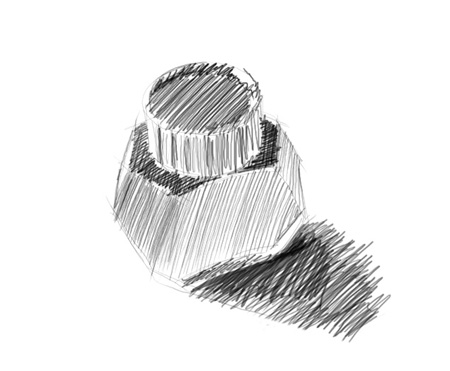

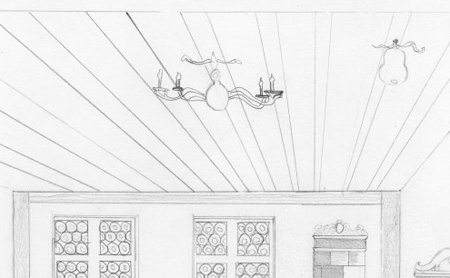

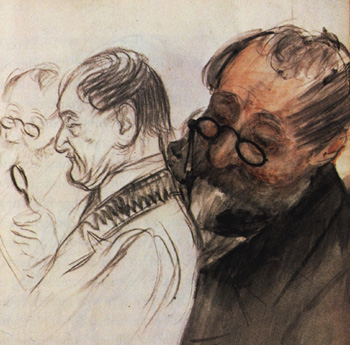

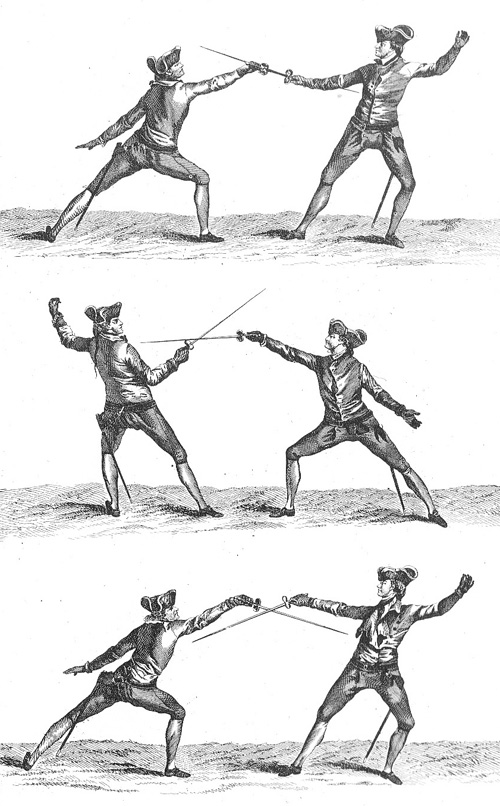

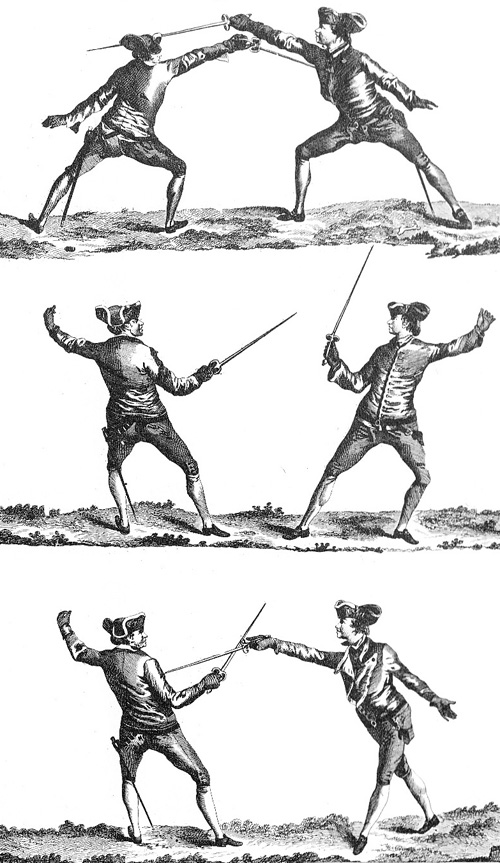

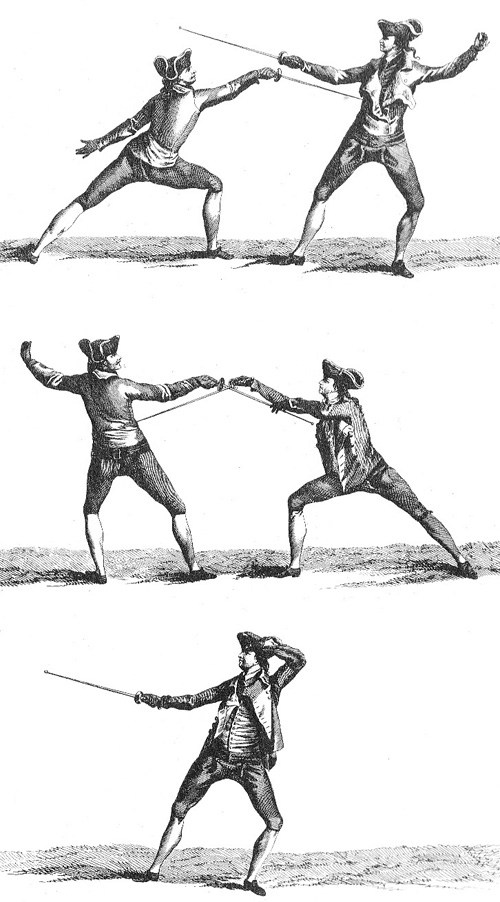

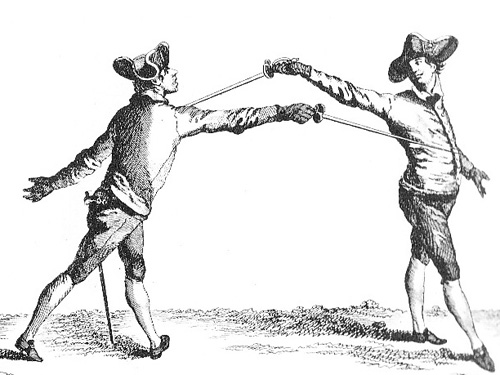

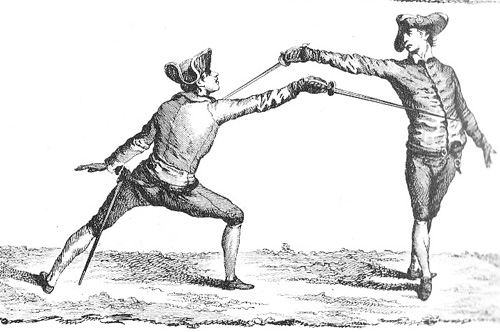

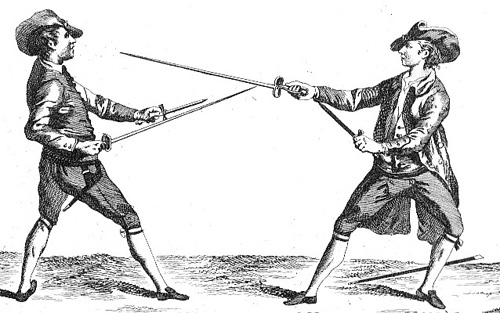

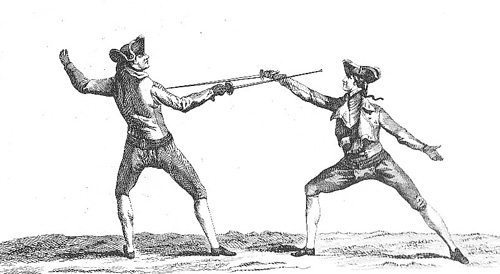

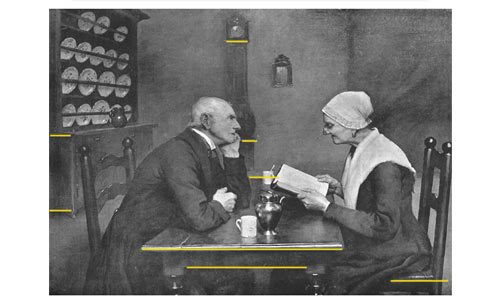

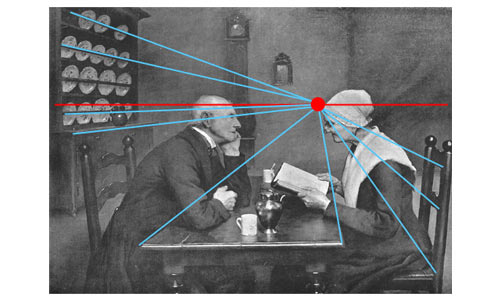

Vos croquis font partie de votre documentation. Voici un exemple d’une illustration de Fraipont faite à la plume à partir d’une bonne documentation.

Regardez bien cette image.

On y voit un croquis fait le 12 octobre 1869.

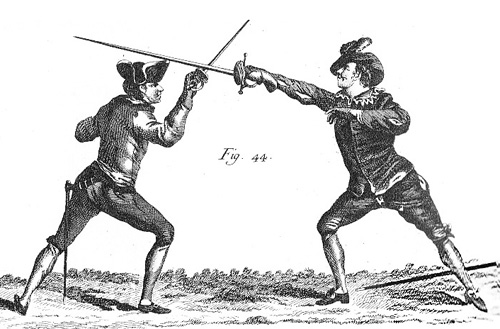

Regardez maintenant cet autre dessin à la plume fait un mois plus tôt.

Sur cette feuille de son carnet, voici deux autres croquis faits l’année précédente.

Et maintenant regardez bien celui-ci…

et dites-moi si vous n’y voyez pas du génie.

Et si vous n’êtes pas encore convaincu, voilà encore une surprise…

N’est-ce pas une grande démonstration de l’utilité d’une documentation ?

Et si un dessin vaut mille mots, voici en images la grande leçon de Fraipont, qui montre ici comment la documentation devient une source d’inspiration. Imaginez un instant les possibilités qu’il aurait eues s’il avait possédé le trésor que vous avez sous la main en permanence ?

Son trésor documentaire se limitait à son carnet. Ne sous-exploitez pas votre fortune et pensez à ce petit carnet quand vous croyez ne pas être d’humeur créative.

Commencez tout de suite

Les outils pour trouver, capturer ou conserver une documentation sont nombreux. L’appareil photo numérique, le scanner, les livres façonnés ou électroniques, les sites internet, la télévision, le magnétoscope, le graveur de DVD et les ordinateurs personnels sont une mine d’or.

Les images numériques

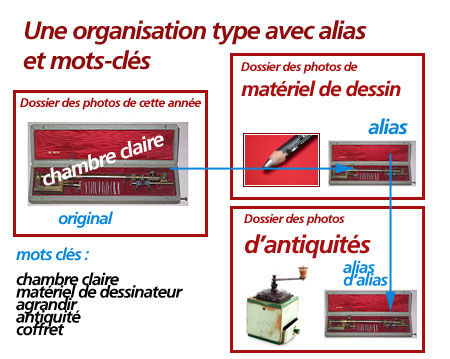

Vous pouvez trouver des applications gratuites pour conserver vos images numériques, les classer et les retrouver par mots-clés. Vous pouvez tout simplement utiliser une arborescence de dossiers préparée à l’avance pour les placer directement dedans. Il existe encore des moyens de mettre une image dans plusieurs dossiers à la fois, ce qui était impossible avec des documents “papier”.

Le principe de l’alias sur Mac ou du raccourci sur PC vous permet de mettre le même document à deux endroits à la fois sans nécessité de le dupliquer.

Vos images scannées seront facilement retrouvées par un mot-clé ou dans des dossiers bien nommés si vous vous y prenez correctement.

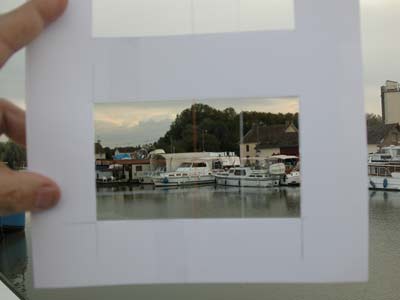

A chaque fois que vous en avez l’occasion, sortez votre appareil photo et collectionnez les documents en n’oubliant jamais de les ranger soigneusement.

Vous n’avez pas besoin de faire des oeuvres d’art mais d’obtenir des documents informatifs et précis. Mitraillez dès que vous vous trouvez en présence d’un sujet un peu rare.

Enregistrez des documentaires

Vous recevez peut-être des chaînes qui diffusent des documentaires. Si une série d’émissions sur les animaux est programmée, vous pouvez conserver des documents passionnants semaines après semaines.

Le graveur de DVD qui a supplanté le magnétoscope, permet de compiler des heures de film sur une surface minuscule

L’idéal est de pouvoir ensuite en faire une acquisition sur votre disque dur puis de couper les longueurs pour ne garder que les plans film les plus significatifs. Attention cependant de ne pas y passer plus de temps qu’à dessiner.

Une bibliothèque traditionnelle ou un meuble de rangement dédiés sont utiles aussi.

Vous y mettrez vos livres, magazines et enregistrements de téléfilms sur DVD. Si vous voulez pousser l’organisation au maximum, vous tiendrez un petit carnet (physique ou virtuel) pour vous y retrouver plus facilement. Une fois qu’on atteint un nombre important de médias et de supports, on a du mal à trouver d’un simple coup d’oeil les magazines ou les DVD recherchés. Cela devient encore plus difficile si les enregistrements ou les extraits sont courts, mélangés et nombreux sur une même étagère ou sur un même DVD.

Un cas pratique simulé

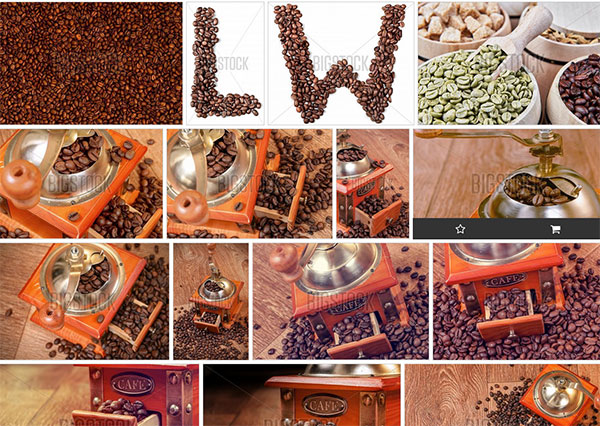

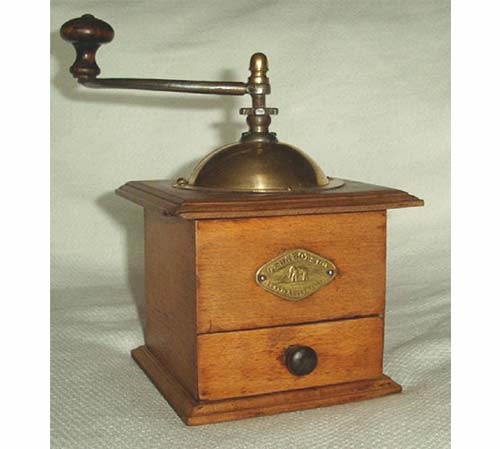

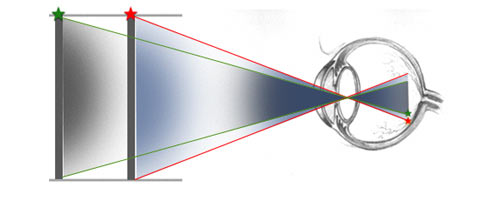

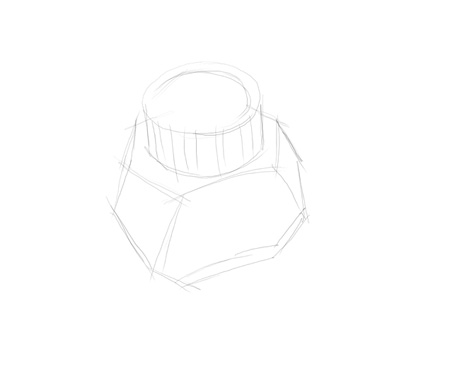

Imaginez que vous vouliez faire une représentation très réaliste d’un moulin à café, on appelle cela dans les écoles d’art une « étude documentaire ».

Vous recherchez dans votre documentation ce qu’il vous faut.

Malheureusement, vous n’avez justement que deux moulins et ils ne sont pas très anciens, or vous recherchez un document sur lequel figure un moulin en bois.

Aucune image ne correspondant à votre idée, vous allez en chercher de nouvelles et vous savez maintenant que si rien ne convient exactement vous composerez votre dessin avec plusieurs images “insuffisantes”.

Vous allez voir comment vous y prendre très bientôt mais, pour l’instant, voyez comment vous préparer sérieusement.

Commencez par aller sur Google ou un autre moteur de recherche tel que DuckDuckGo (qui ne vous piste pas) Lien vers DuckDuckGo

Saisissez : moulin à café.

Cliquez maintenant sur l’onglet “images” et voyez ce qui en ressort.

A priori, vous devriez avoir une chose qui ressemble à ceci, éventuellement sur plusieurs pages.

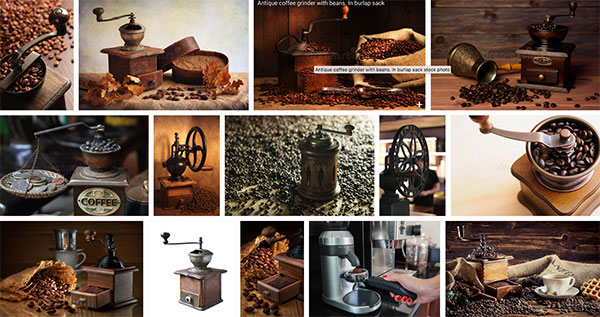

Vous allez alors pouvoir choisir de réaliser un moulin classique, un moulin actuel ou un moulin original et plus rare mais donc moins caractéristique et moins reconnaissable au premier coup d’oeil.

Cliquez sur les images qui vous semblent correspondre à votre objectif et essayez d’atteindre les images agrandies des documents les plus intéressants.

Vous voyez que celui de gauche, s’il peut plaire à un collectionneur, n’est pas très caractéristique. Une fois dessiné, vous risquez bien de vous voir demander ce que vous avez voulu représenter.

Mais il est évident que si vous étiez en charge d’illustrer un récit se situant dans une cuisine des années 30 ou 40, là, vous auriez l’objet idéal.

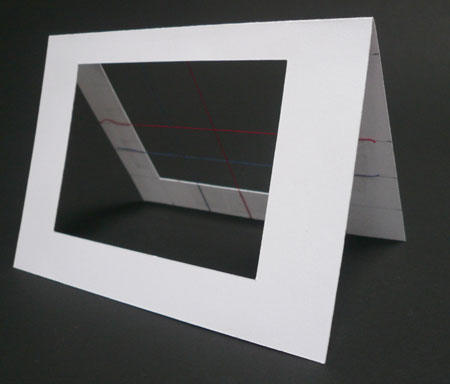

Resserrez vos recherches selon votre sujet, l’angle de vue prévu et les détails nécessaires à votre projet. Créez un dossier et copiez-y toutes les images que vous pensez pouvoir utiliser comme document.

Attention, vous avez le droit de vous documenter mais les images ainsi empruntées ne vous appartiennent pas. Lorsqu’elles sont l’oeuvre d’un artiste, vous ne pouvez pas les utiliser sans son accord, ni les copier trop servilement.

Dans cet exemple du moulin à café, Christine, qui a réalisé le site, a autorisé Signus à en faire des captures pour illustrer cette méthode de recherche.

Le meilleur moyen de la remercier c’est de partager sa passion en allant voir ses pièces originales sur :

http://moulinacafe.free.fr

Au moment de remettre à jour le cours graphite je constate hélas que le site de Christine s’il est toujours bien documenté a vieilli dans sa présentation. Aujourd’hui de nombreux sites vous proposeront des images plus grandes mais cela n’a rien d’indispensable. Seule la qualité du contenu compte.

Regardez également si vous trouvez un autre site de collectionneur ou un musée du moulin à café. Passez donc par le site de l’Aventure Peugeot, par Wikipédia et surfez pour augmenter votre récolte.

Il y a aussi des sites de vente de photographies destinées à l’édition ou la publicité que vous pouvez consulter gratuitement tant que vous ne publiez pas les photos. La qualité de prise de vue est généralement très bonne et les photos sont bien définies.

Résultat d’une recherche sur BigStockPhoto.com

Résultat de recherche sur Dreamstime.com

Il y a toujours un moteur de recherche associé qui permet de trouver assez rapidement le document qui vous sera utile.

Vous avez maintenant une récolte suffisante pour planifier votre travail.

Elaguez tout ce qui est redondant et faiblement défini. Le seul cas où vous pourrez conserver une image médiocre, c’est lorsqu’elle présente un détail, une information que vous n’avez pas par ailleurs.

Contentez-vous des meilleures images. Choisissez alors l’angle sous lequel vous allez pouvoir dessiner votre sujet sans manquer d’information sur la forme de telle ou telle partie.

Vous pouvez maintenant réaliser un dessin qui sera à la fois créatif et précis. Ce ne sera pas une copie d’un autre dessin ni d’une photographie.

Comment augmenter ses chances de trouver le bon document

Une petite visite sur les sites dans d’autres langues va vous permettre de trouver encore plus d’images. Cherchez la traduction de “moulin à café” et reprenez vos recherches avec “coffee mill” ou “coffee grinder” en anglais, “kaffeemühle” en allemand, “molino de café” en espagnol.

Si vous ne savez pas comment se dit le nom de l’objet recherché, passez par Google translate : https://translate.google.com/

Recherchez ces nouveaux mots dans les images de votre moteur de recherche préféré, étendez vos recherches aux pages en langues étrangères et vous aurez dix fois plus de documentation.

Mais il y a encore beaucoup de sources possibles pour des recherches plus spécifiques que celles d’un moulin à café. Ce sera le sujet du prochain module sur la constitution de documentation.

Conseil Important !!!

ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION !

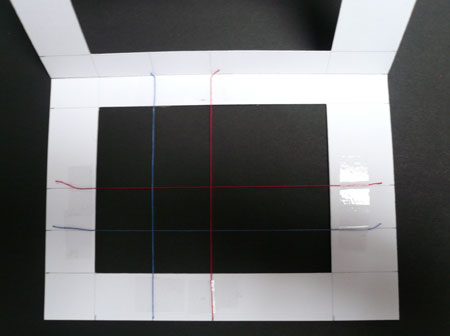

Conserver sa documentation sur un disque dur présente un gros danger.

Celui de perdre tout ce que vous aviez accumulé durant des années. J’ai déjà deux fois connu cette mésaventure dont on ne sort jamais indemne.

Je crois que je préfère trop insister que pas assez sur ce point et je vous donne le secret de la tranquillité.

Il m’a fallu ces deux leçons, fort cher payées, en 2004 puis 2007 pour enfin comprendre. Chaque étiquette verte, preuve de la prise en charge par le leader mondial dans ce domaine, est apposée avant la tentative de récupération de données. Le coût : un mois de salaire par disque. Tout Signus était sur celui qui rendit l’âme en 2007. Quand on aime on ne compte pas !

Voici donc mon conseil :

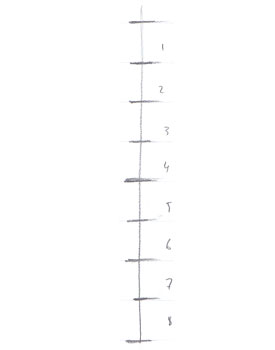

1 conservez vos documents sur un disque réservé à cela uniquement.

2 ne prenez pas un disque interne pour votre documentation mais un disque externe.

3 faites une sauvegarde régulièrement sur un autre disque interne ou externe.

4 hiérachisez vos sauvegardes en 3 “générations” ou niveaux.

5 datez systématiquement les sauvegardes.

6 déposez de temps à autre une sauvegarde dans un lieu différent ou enfermez-la dans un coffre anti-feu.

Ne devenez pas boulimique de la documentation, vous finiriez par stocker de manière maniaque et aveugle. La chose importante c’est de regarder chaque document attentivement avant de le classer. Sinon, ils ne vous serviront à rien.

Rappelez-vous que le classement le plus sûr, c’est celui dont le moteur de recherche est dans votre tête, au moins pour les grandes lignes.

Dessins à Faire

![]()

A vos crayons !

Vous trouverez toujours des dessins à faire ou des exercices à votre disposition dans cette rubrique. Les modèles sont aussi des documents qui vous permettent des expériences supplémentaires.

Vous pouvez uploader votre dessin dans les galeries. Vos dessins seront vus par les autres membres et les tuteurs qui pourront, dans certains cas publier une correction s’ils jugent qu’elle peut être utile à tous. Mais cela n’est pas systématique.

Dessins à Faire et à conserver ou publier

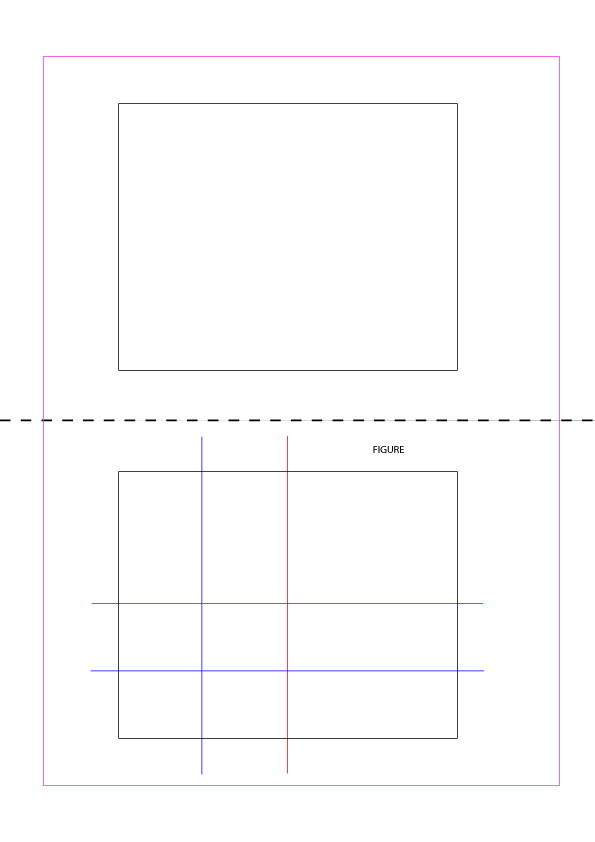

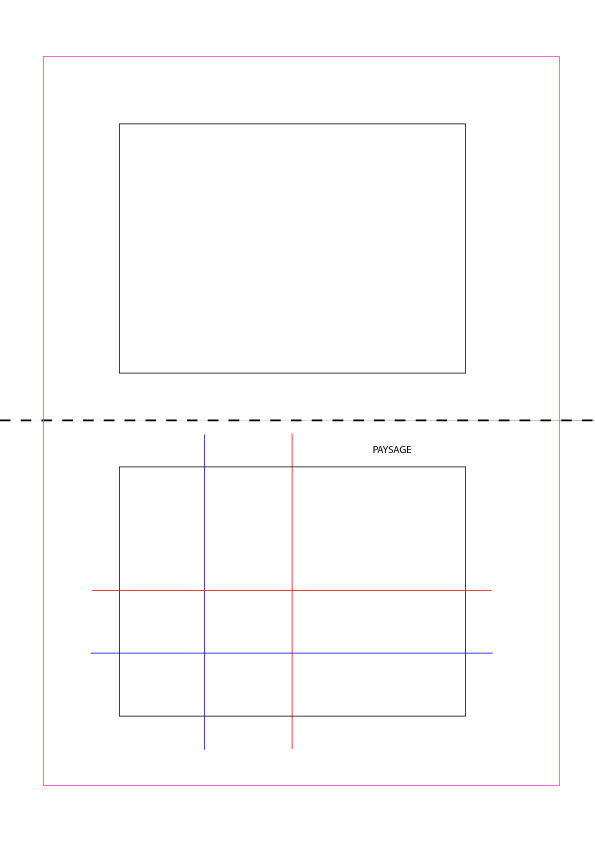

DAF-103-1

Cherchez 3 documents sur un même sujet (objet) et créez un nouvel objet à partir d’informations contenues dans les trois documents. L’ensemble doit passer pour plus vrai que nature.

Mettez si possible vos documents en surimpression par photo montage dans un coin du dessin. A défaut, dans votre galerie perso.

Ce dessin est l’occasion de mettre en marche l’imagination mais ce n’est pas une obligation.

Le rendu sera réaliste pour donner le change quel que soit l’objet représenté.

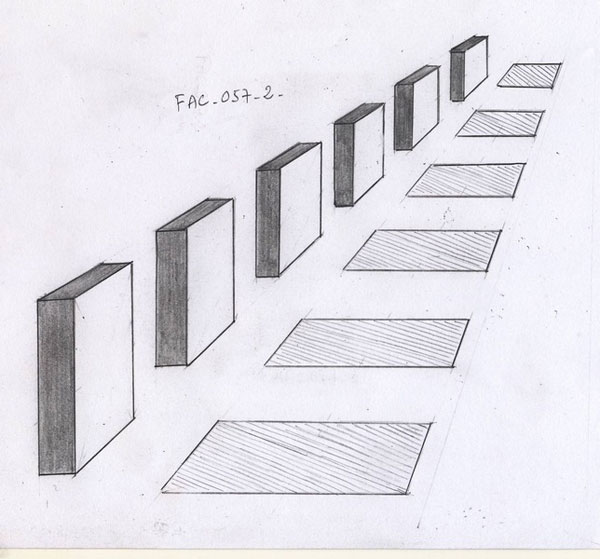

Dessins facultatifs à conserver

FAC-103-1

Dressez une liste en arborescence de la documentation idéale à vos yeux.

Le prochain module sur ce sujet vous donnera une proposition de hiérarchie complète. Ceci vous permettra de compléter votre liste ou de la réajuster.

Commencez à récolter des documents pour chaque catégorie et organisez vos sauvegardes

FAC-103-2

Essayez de faire une mise en place de mémoire d’un objet que vous connaissez bien. Prenez ensuite un document et finissez le dessin avec l’aide de ce document.

Si vous le pouvez, faites un scan ou une photo juste avant de commencer à utiliser le ou les documents.

Prochainement

Votre prochain module

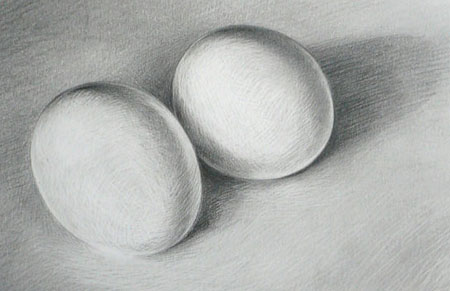

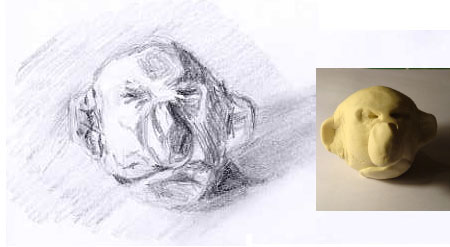

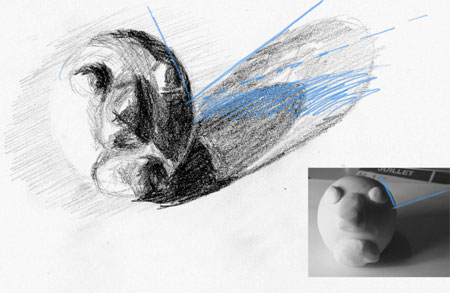

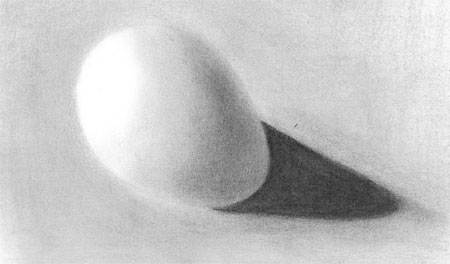

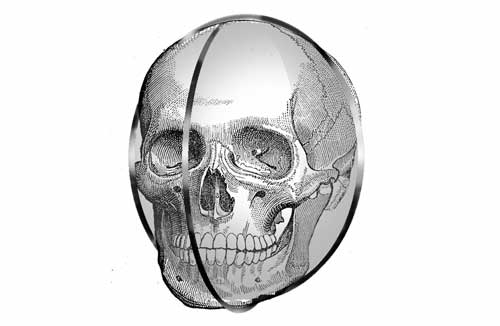

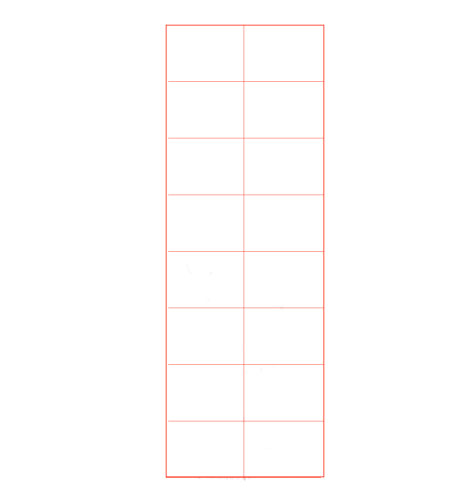

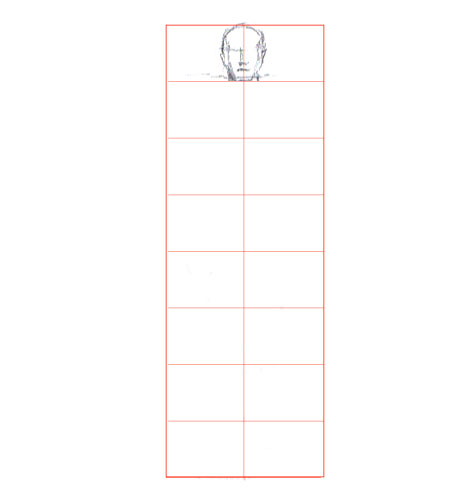

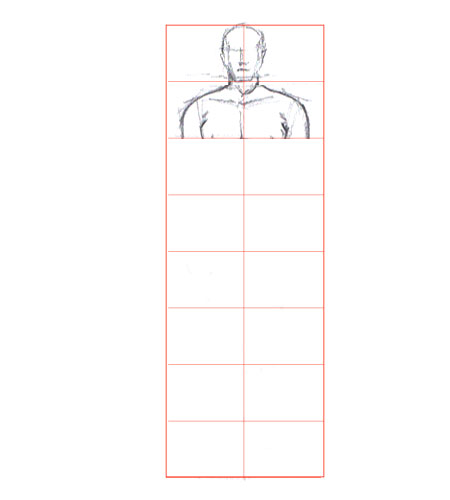

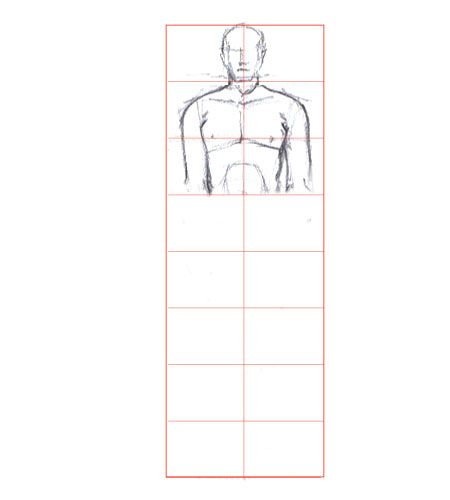

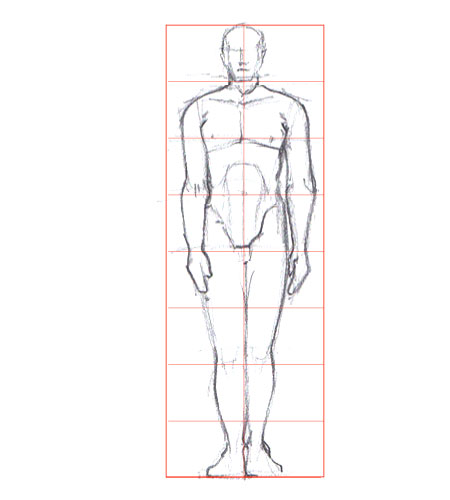

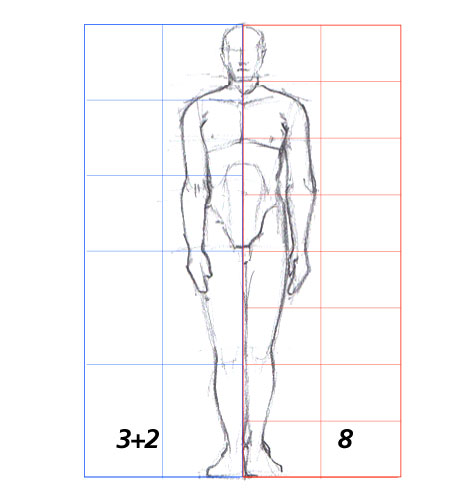

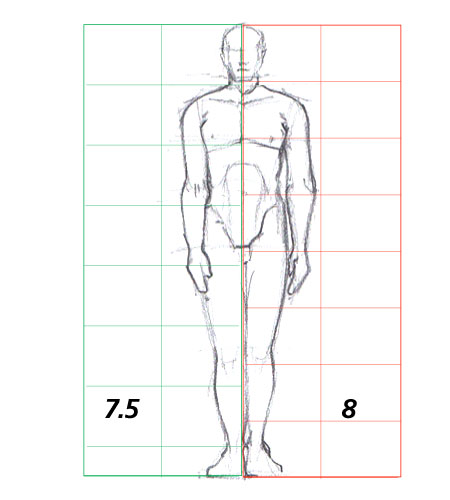

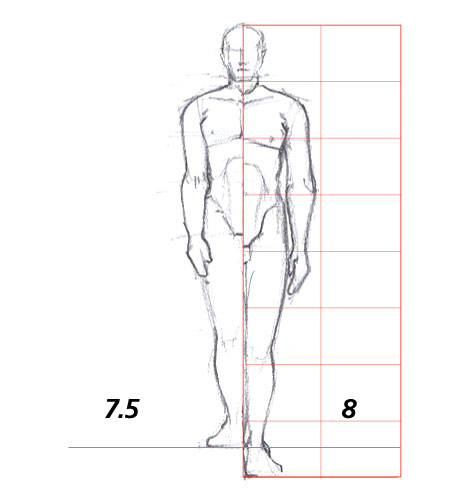

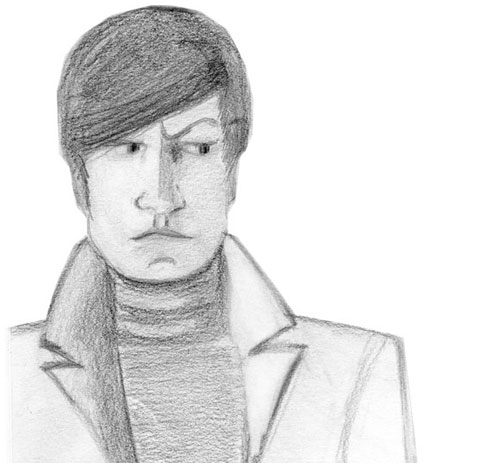

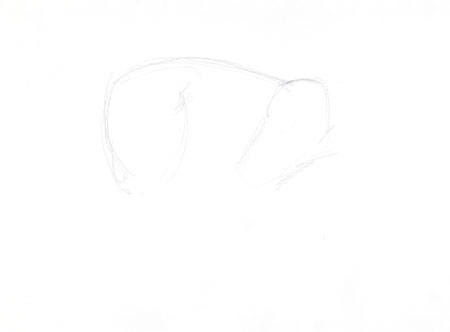

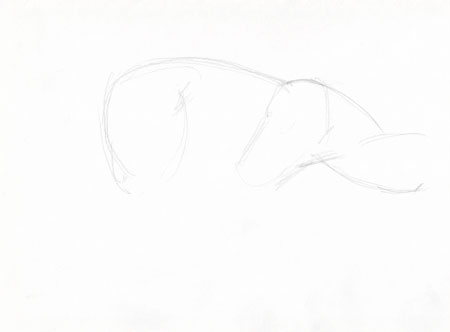

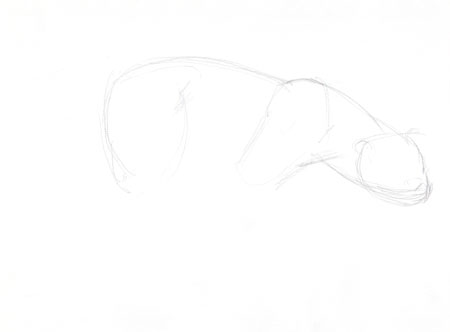

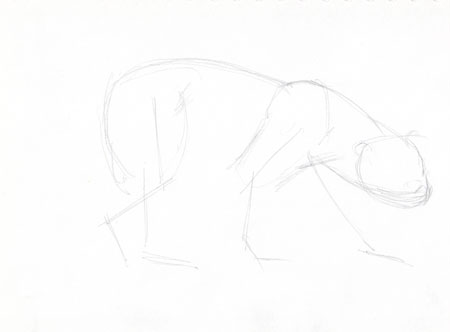

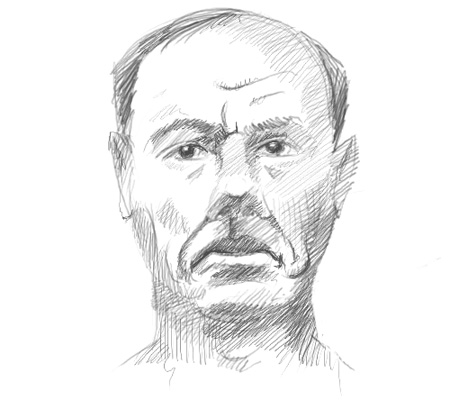

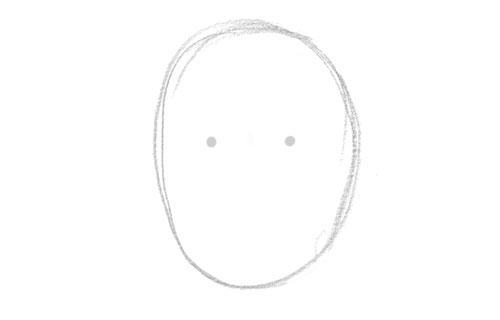

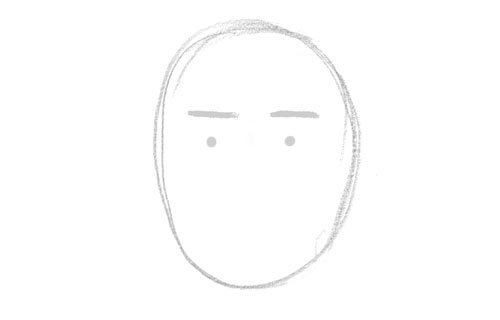

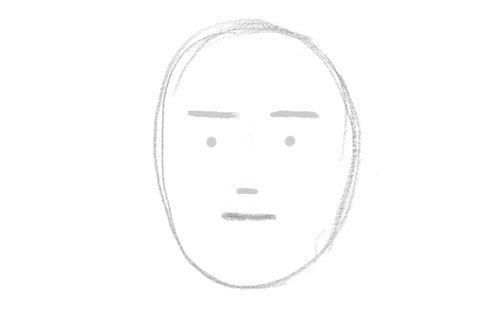

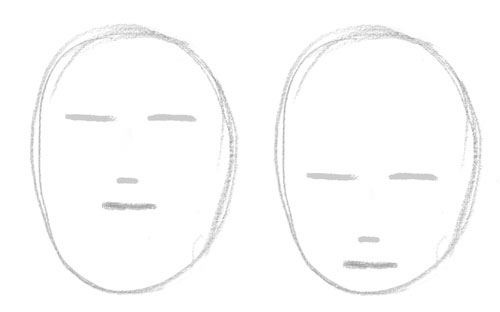

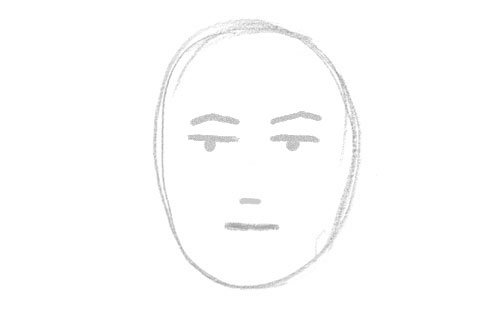

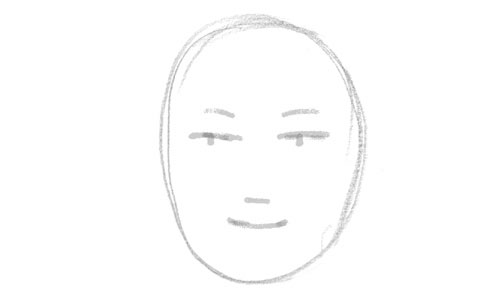

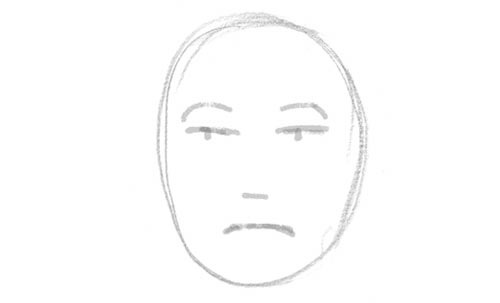

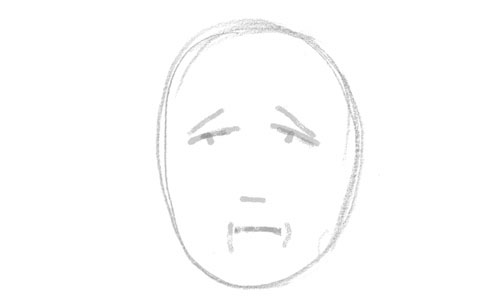

Voici maintenant la première étape de la construction plus technique d’une tête. Comment partir d’une forme simple pour arriver progressivement à un dessin réaliste.

Matériel à prévoir

Voyez dans cette rubrique le matériel dont vous aurez besoin prochainement.

Ceci vous permet de vous organiser.

Pas de nouveau matériel

Pas de nouveau matériel

à prévoir dans les prochains jours…

Pour l’instant le matériel déjà en votre possession est suffisant pour les prochains modules. Veillez simplement à le renouveler et le garder en bon état. Vous serez prévenus dès qu’il faudra vous équiper de matériel supplémentaire mais vous aurez largement le temps de vous le procurer.

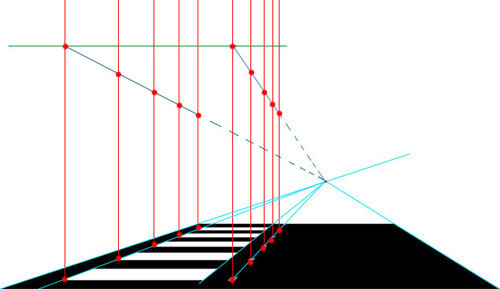

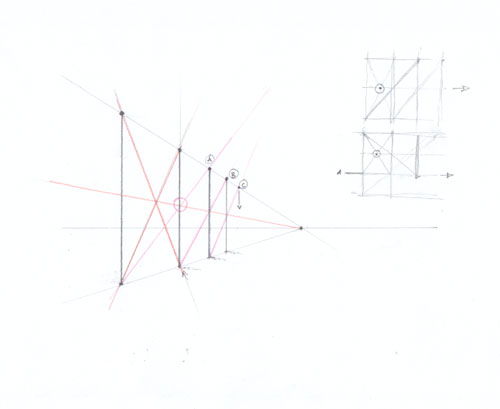

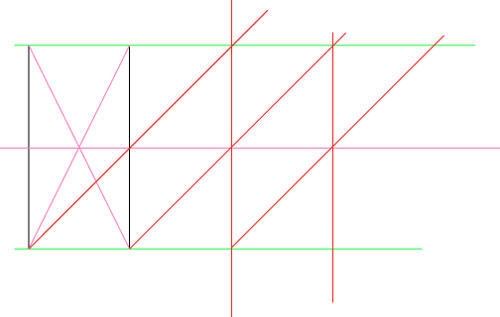

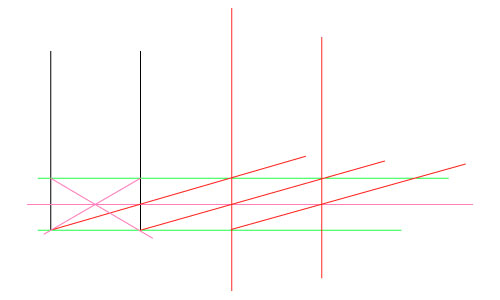

Correction

![]()

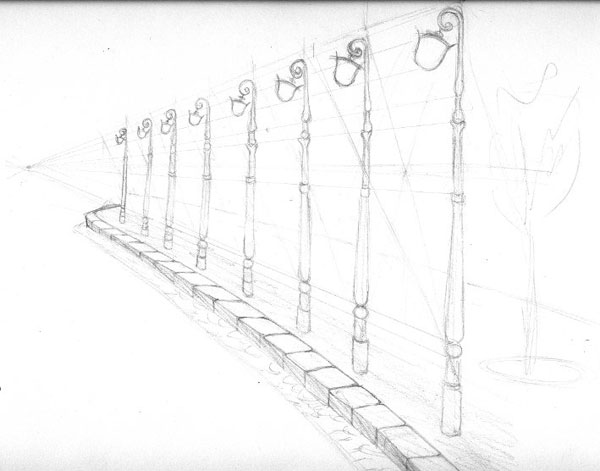

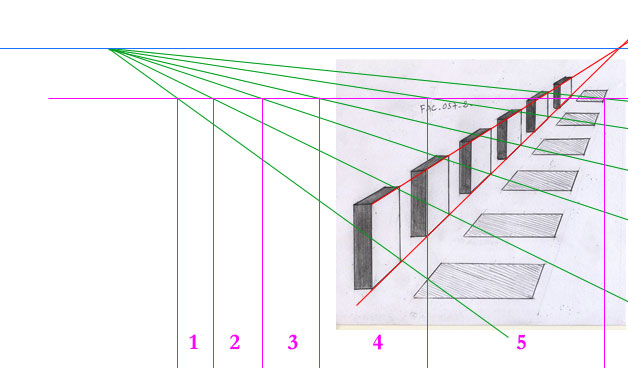

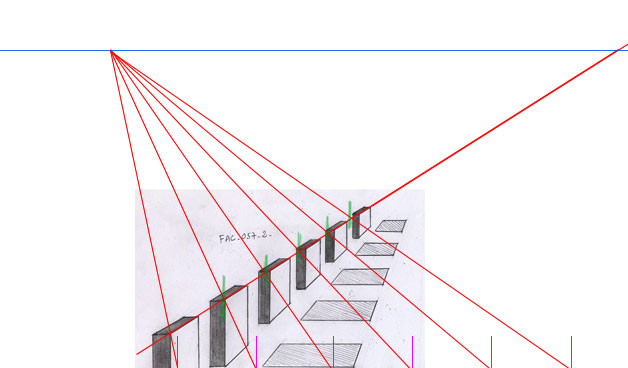

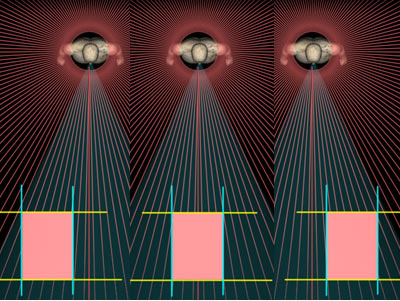

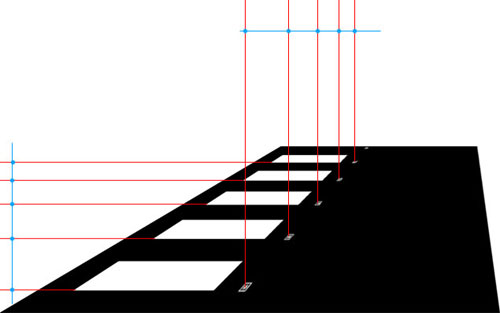

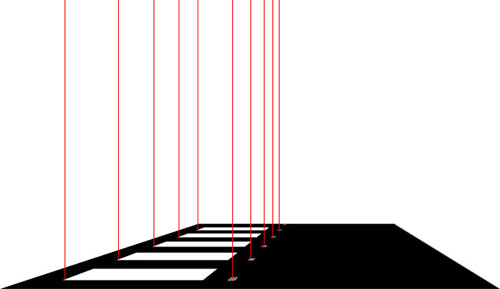

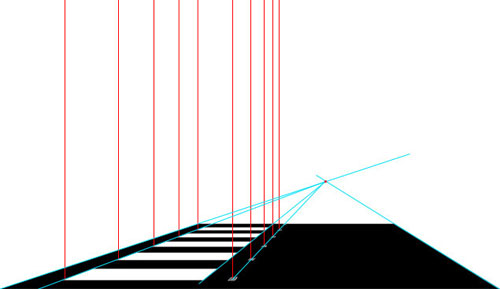

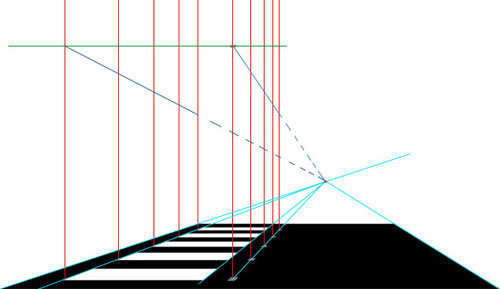

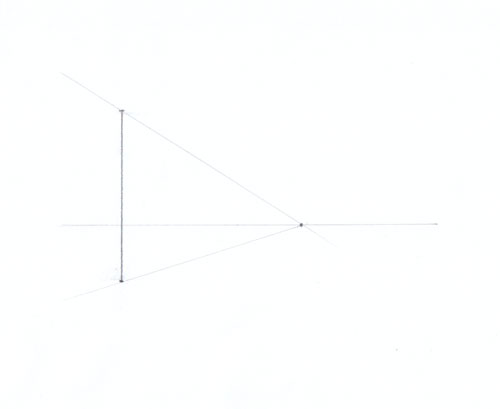

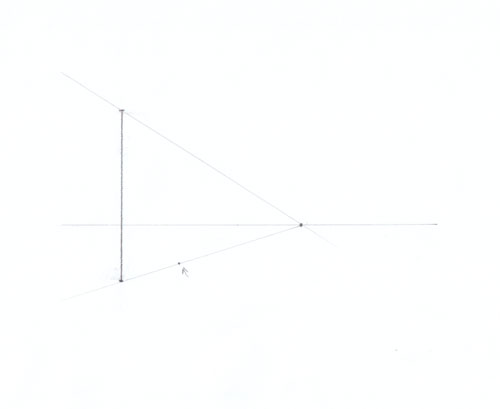

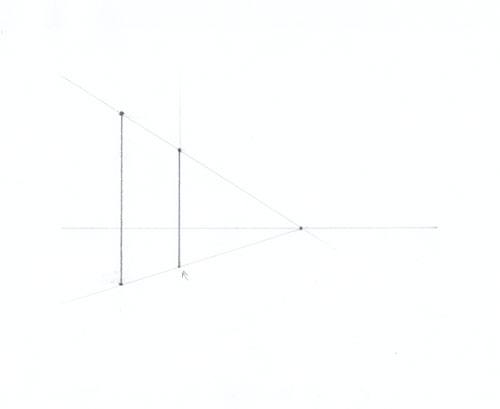

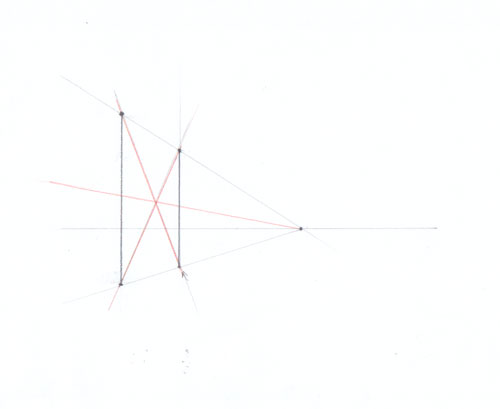

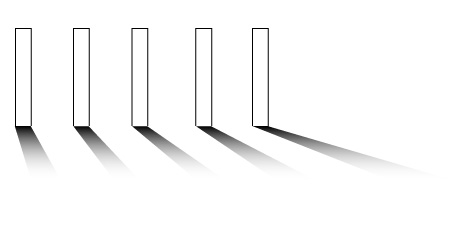

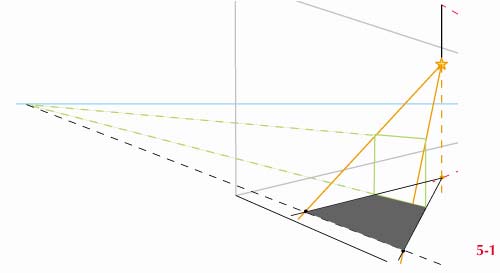

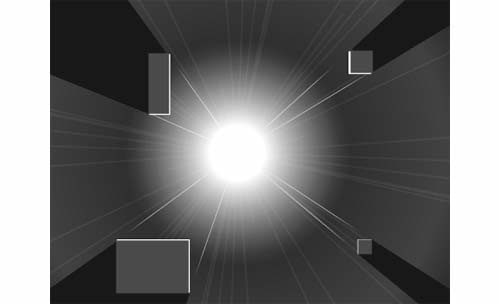

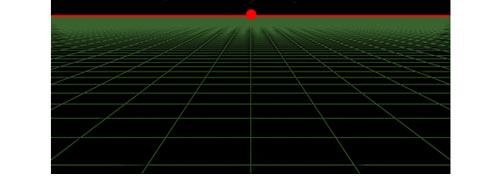

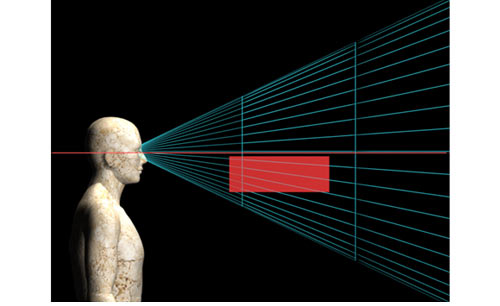

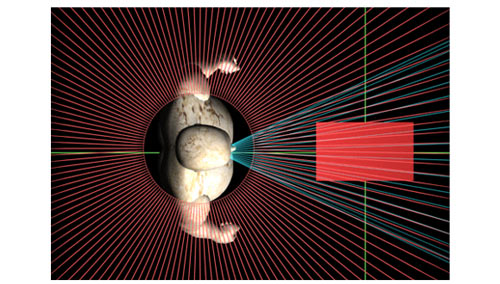

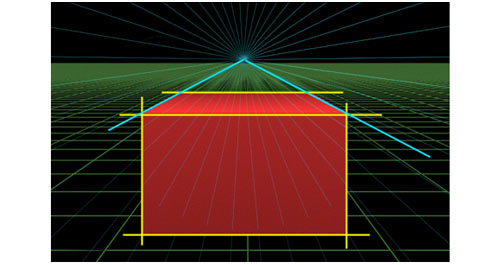

Correction générique du DAF-57-1

“Comprendre l’éloignement”

Il est plus intéressant que les corrections soient visibles après que vous ayez eu le temps de finir votre DAF. Voilà pourquoi vous trouvez ici la correction d’un DAF antérieur.

Bonus vidéo

Conservez un double de vos images chez vous, c’est plus sûr !

Ne mettez ici que les images de vos DAF ou de vos FAC

Vous devez être connecté pour soumettre une image pour le concours. Connexion ouinscrivez-vous.

Conservez un double de vos images chez vous, c’est plus sûr !

Ne mettez ici que les dessins destinés à la Galerie des Membres.

Vous devez être connecté pour soumettre une image pour le concours. Connexion ouinscrivez-vous.

En principe vous trouvez ici tous vos dessins mis en galeries ou en attente de validation.

Il sont aussi accessibles dans une galerie plus confortable dans votre menu Espace Membre/Ma Galerie Perso

Veuillez vous connecter pour voir vos images personnelles

Notez votre progression dans ce module

- Module parcouru rapidement

- Module vu en totalité

- DAF faits

- FAC faits

- Module à revoir

- Module bien assimilé

Vous pouvez changer vos choix à tout moment.

Une fois le module bien assimilé vous pourrez aller noter votre avancement ici

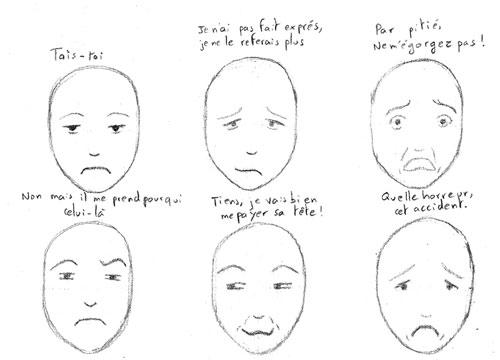

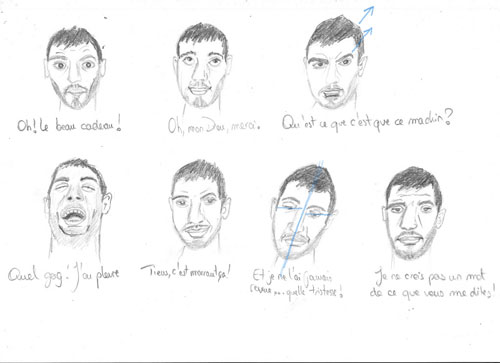

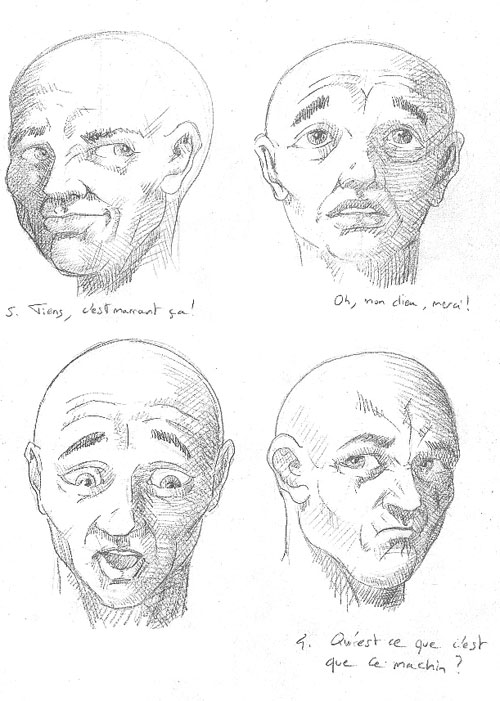

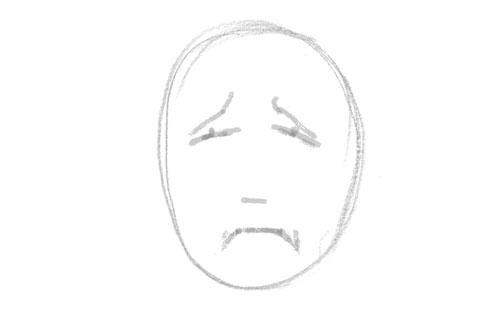

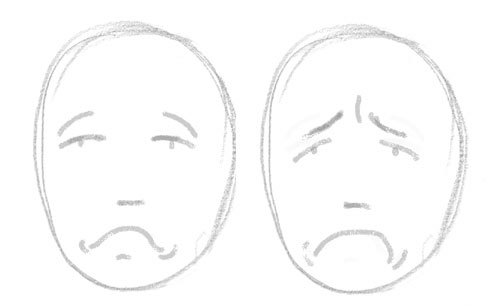

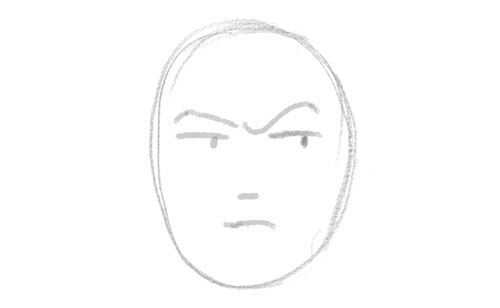

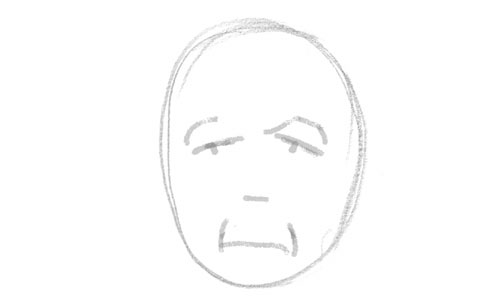

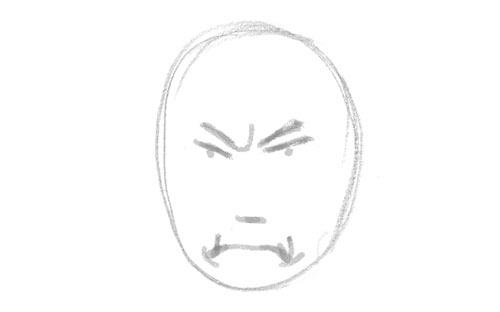

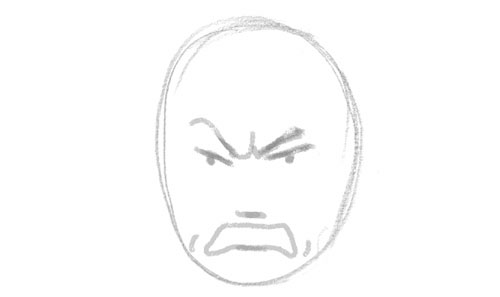

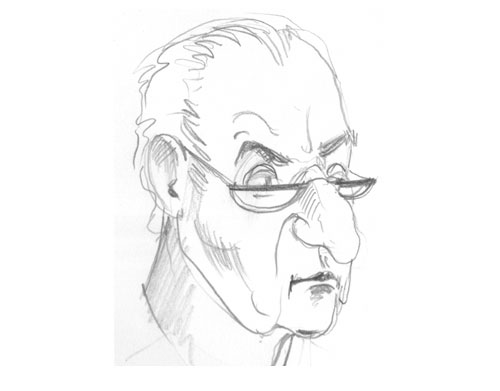

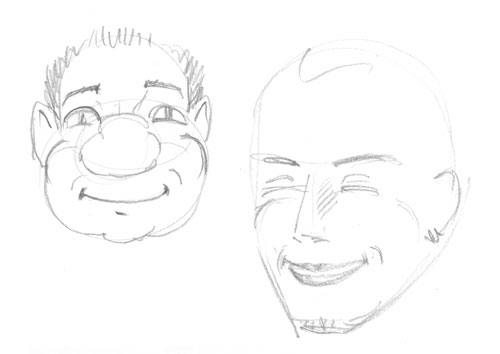

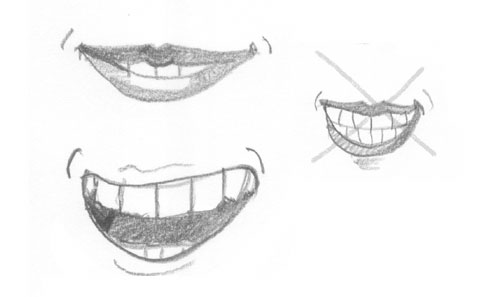

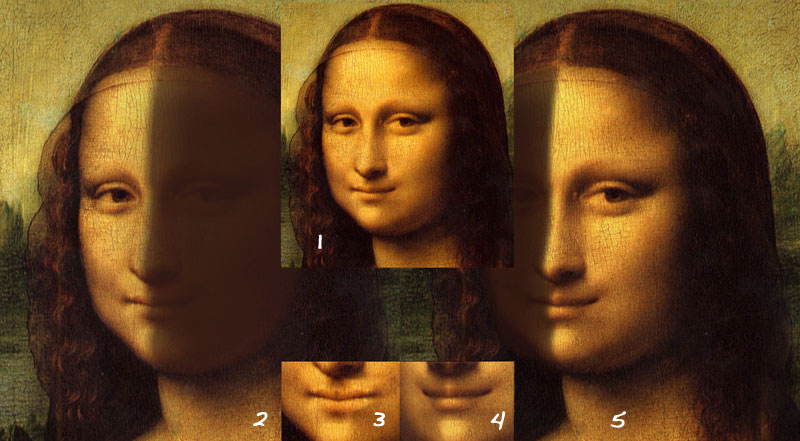

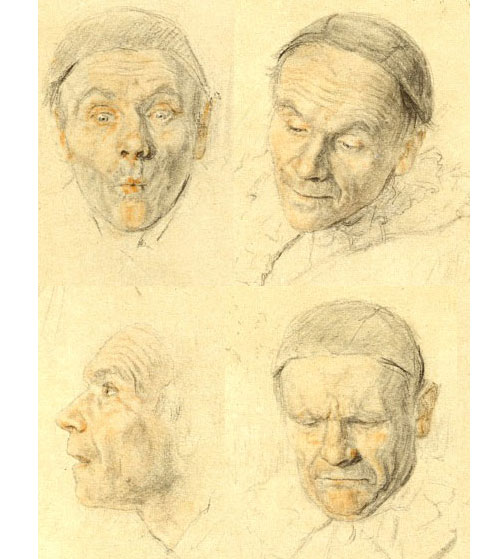

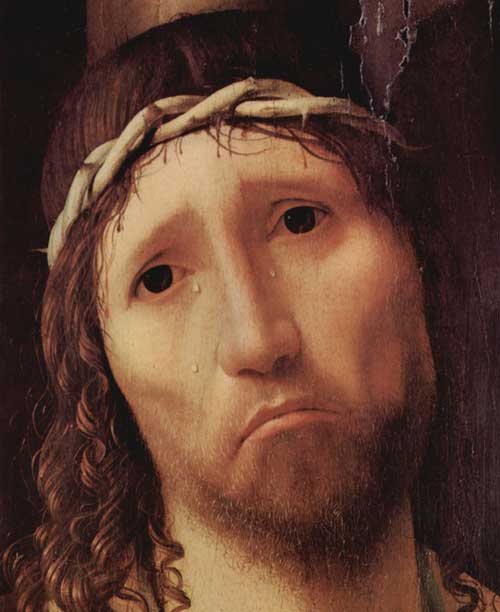

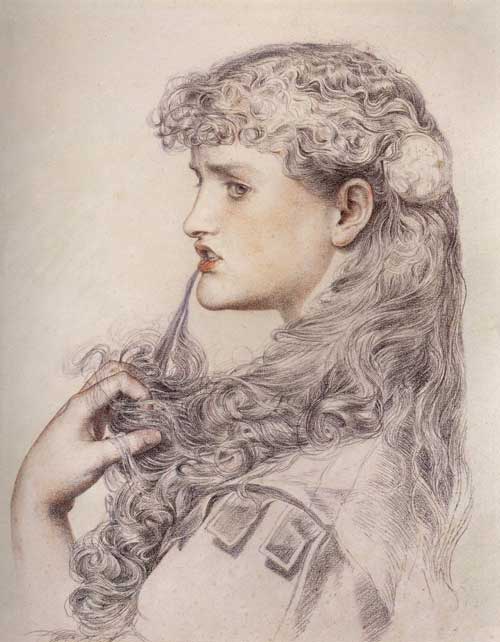

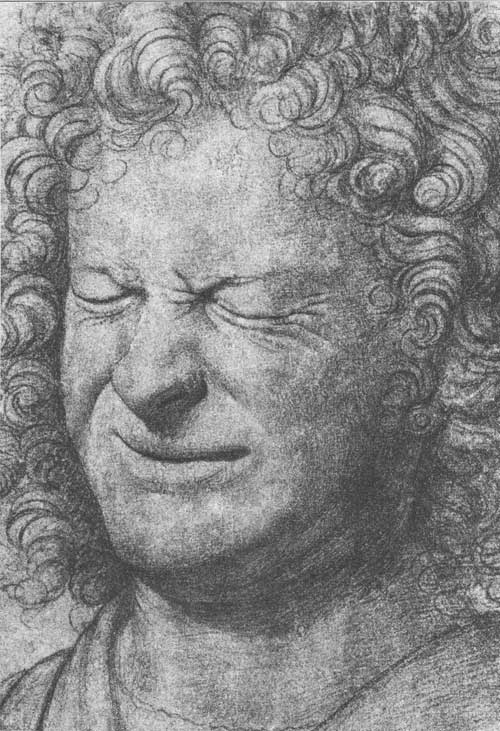

Après avoir passé quelques temps avec vous sur Signus, je me dois d’adapter les contenus des modules à votre rythme, à vos progrès réels et à vos désirs. Ce module sur les expressions faisait l’objet de deux modules consécutifs. C’est en effet un domaine important. Non seulement vous pourrez dessiner des personnages plus intéressants car ils procureront de l’émotion, mais quand vous entreprendrez un portrait, vous sentirez des nuances que vous aviez jusque là ignorées. Vous le trouverez probablement assez dense et pas forcément très facile. J’ai décidé de les regrouper en un seul module en vous proposant de prendre un peu plus de temps pour l’assimiler. Je reviendrai sur cette question avec des corrigés audio plus nombreux pour vous donner le maximum de moyens de progresser.

Après avoir passé quelques temps avec vous sur Signus, je me dois d’adapter les contenus des modules à votre rythme, à vos progrès réels et à vos désirs. Ce module sur les expressions faisait l’objet de deux modules consécutifs. C’est en effet un domaine important. Non seulement vous pourrez dessiner des personnages plus intéressants car ils procureront de l’émotion, mais quand vous entreprendrez un portrait, vous sentirez des nuances que vous aviez jusque là ignorées. Vous le trouverez probablement assez dense et pas forcément très facile. J’ai décidé de les regrouper en un seul module en vous proposant de prendre un peu plus de temps pour l’assimiler. Je reviendrai sur cette question avec des corrigés audio plus nombreux pour vous donner le maximum de moyens de progresser.

Soyez prudent au début surtout car un sourire raté ressemble à s’y méprendre à une grimace.

Soyez prudent au début surtout car un sourire raté ressemble à s’y méprendre à une grimace.

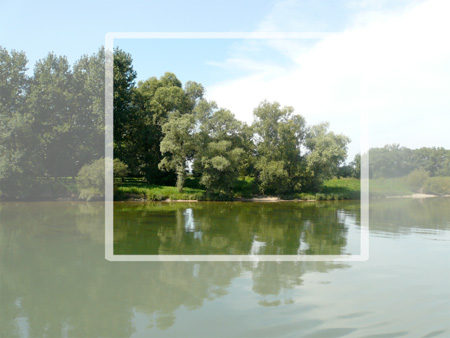

.jpg)

Ici le reflet dans l’eau éclaire tout le bas de la composition.

Ici le reflet dans l’eau éclaire tout le bas de la composition.

.jpg)

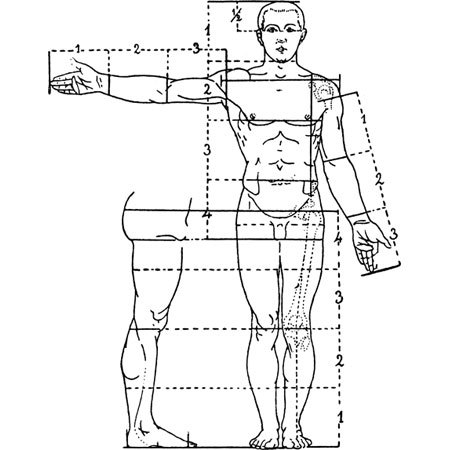

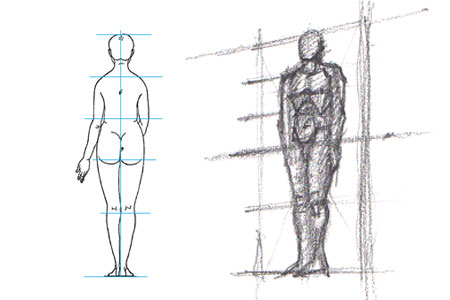

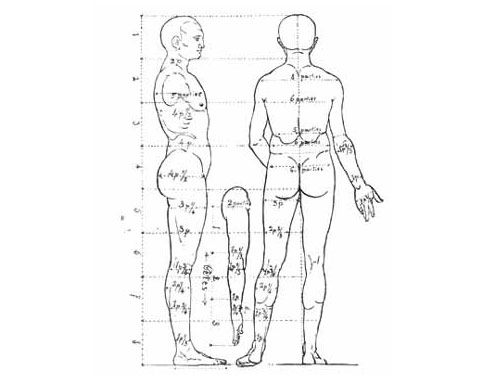

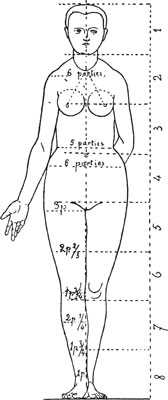

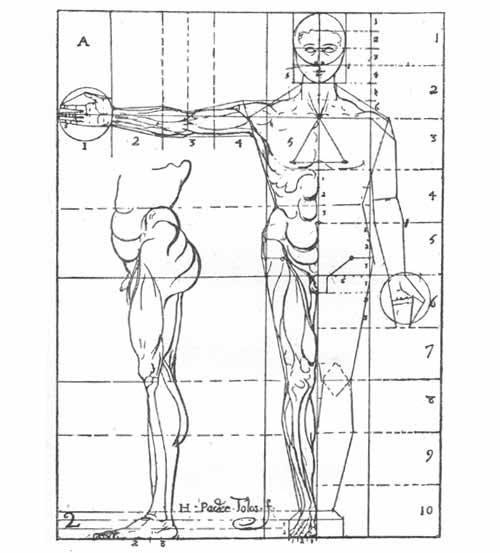

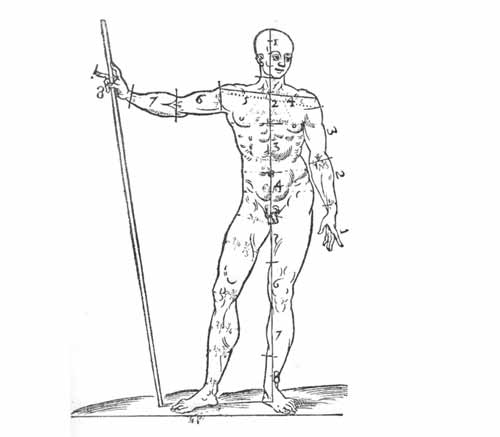

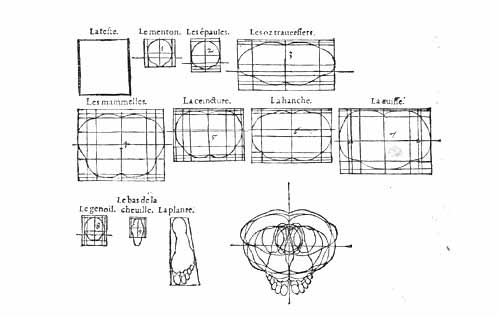

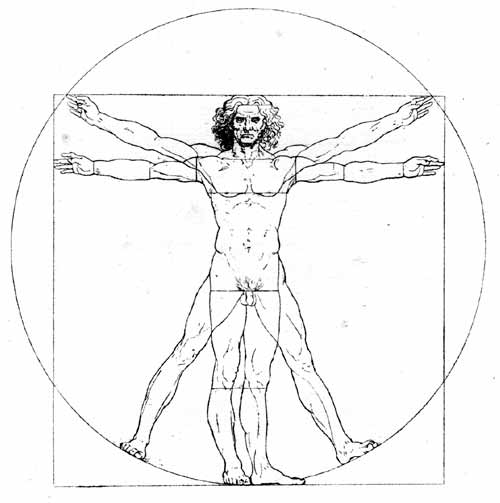

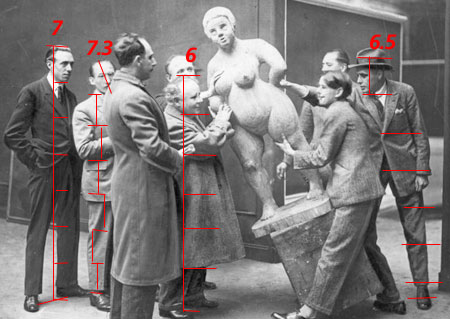

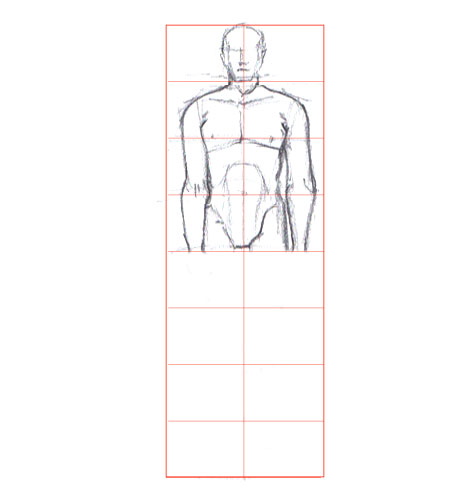

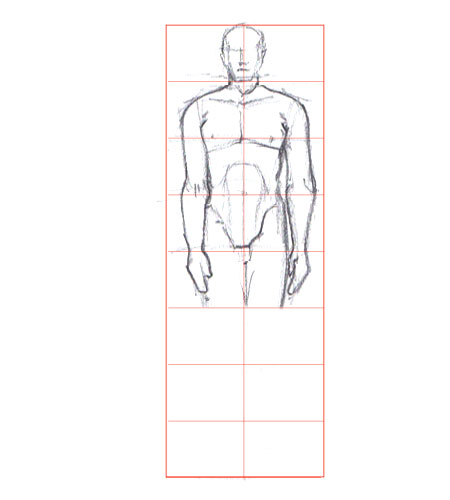

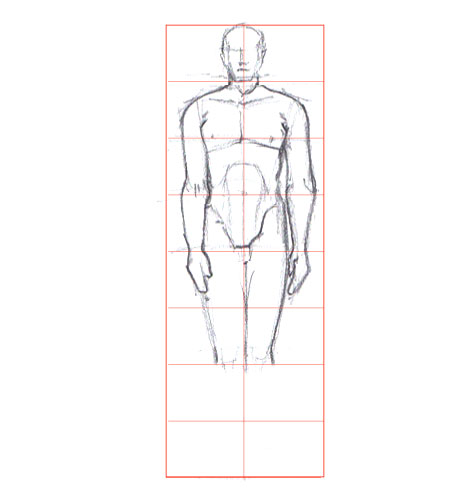

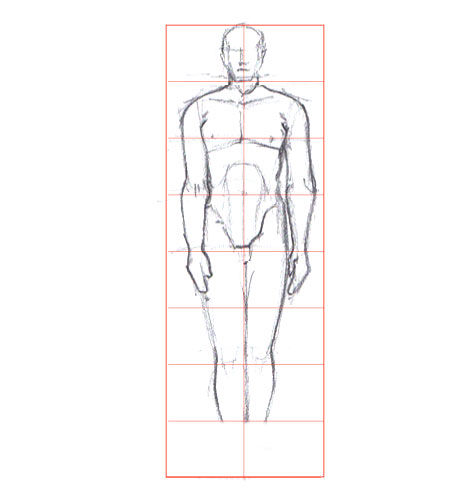

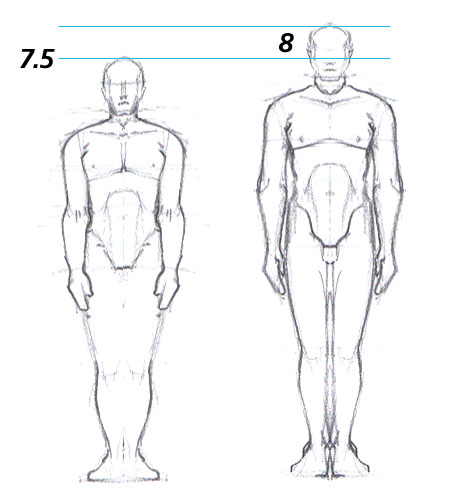

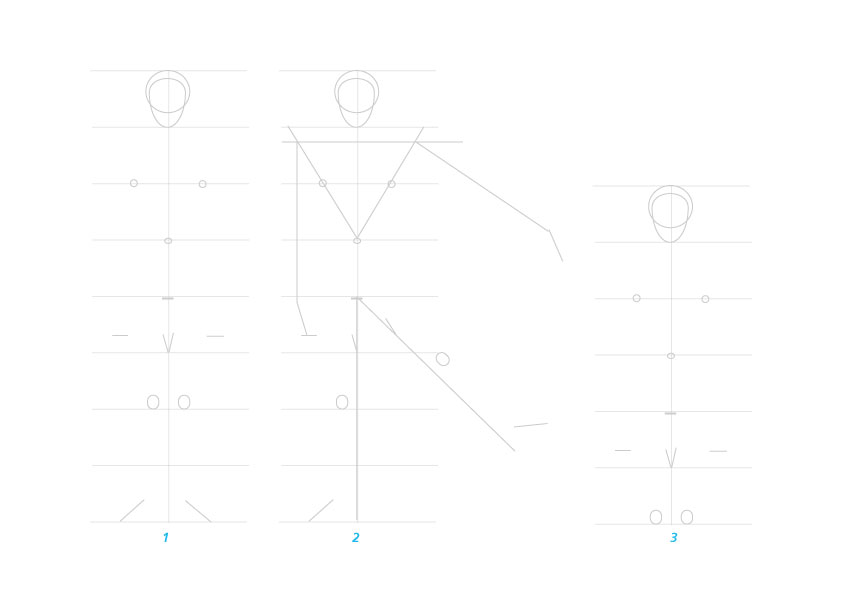

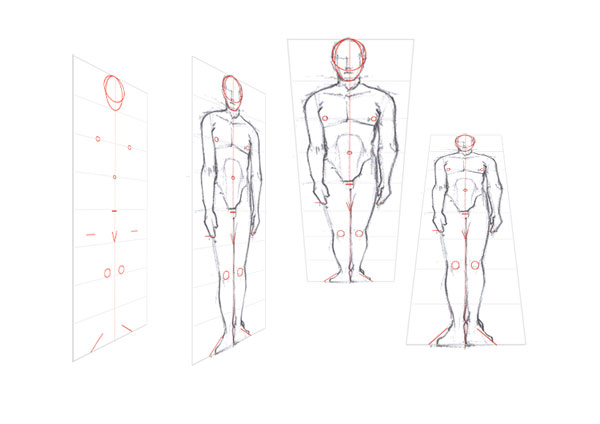

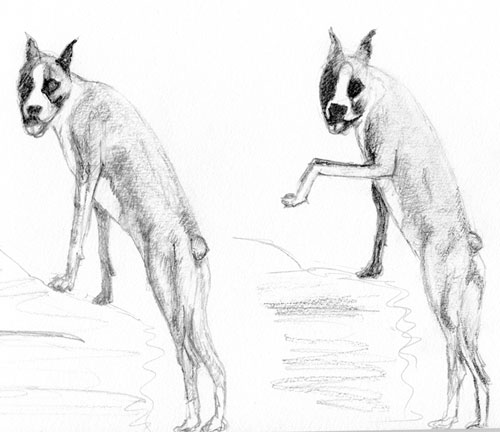

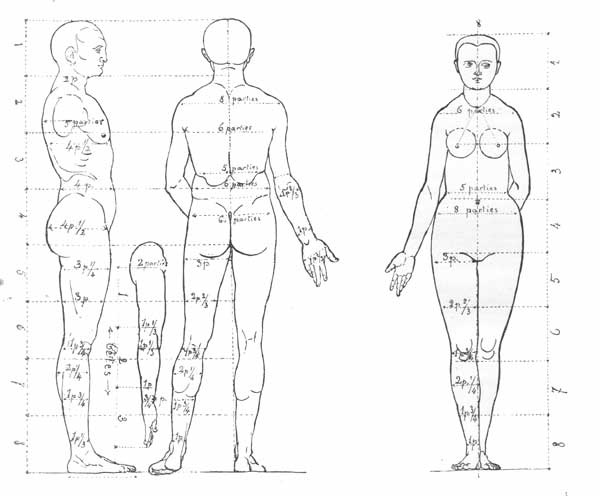

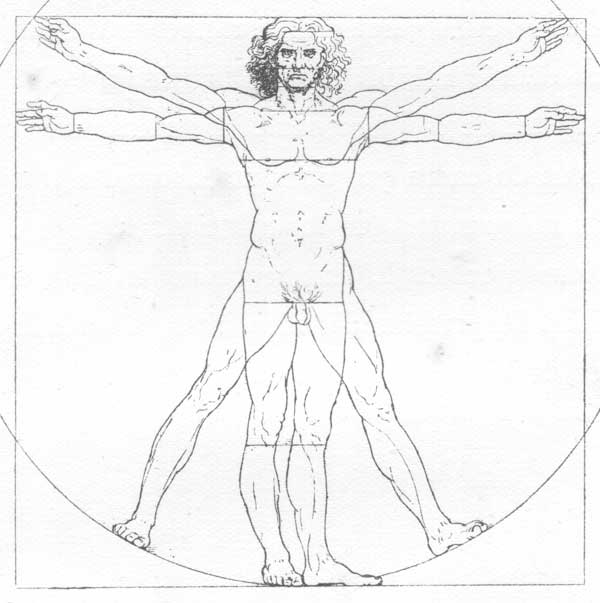

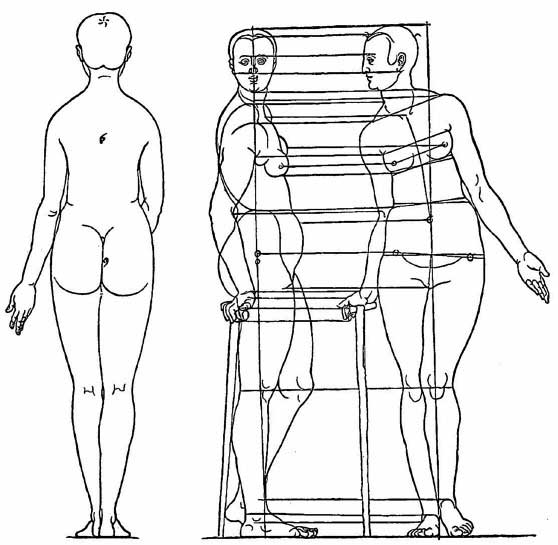

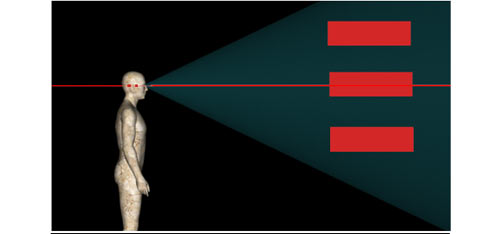

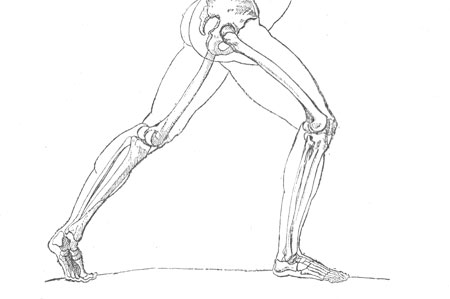

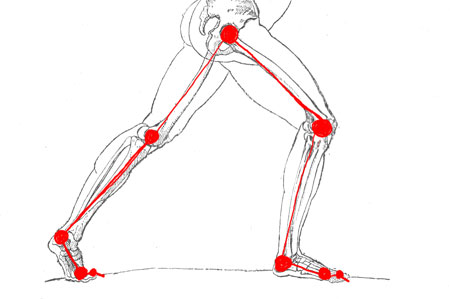

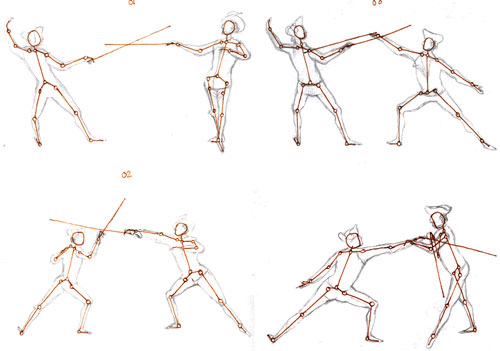

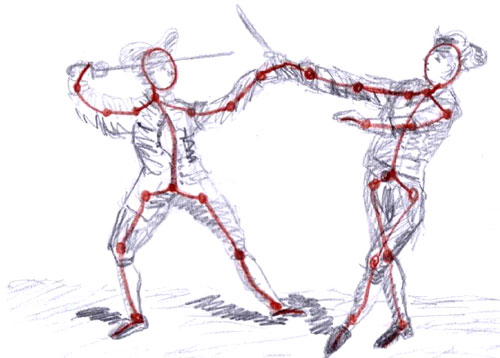

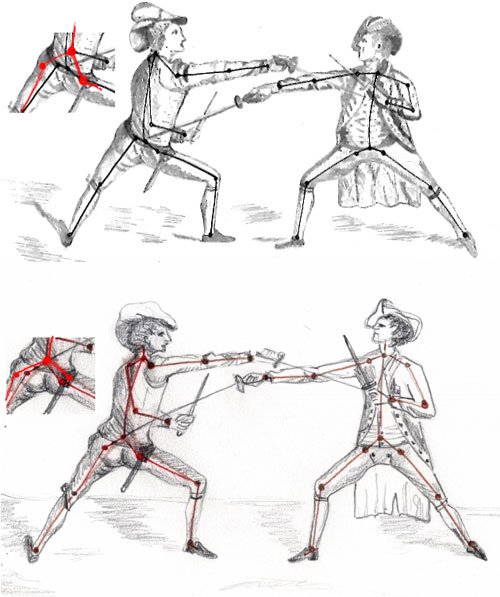

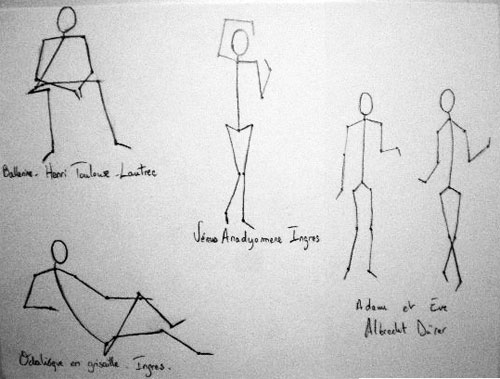

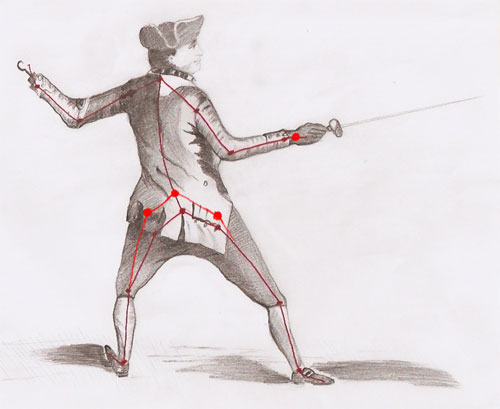

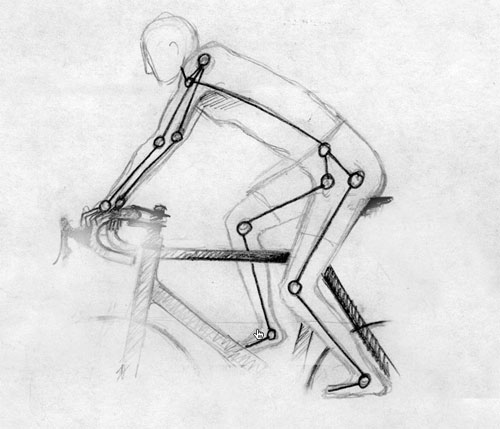

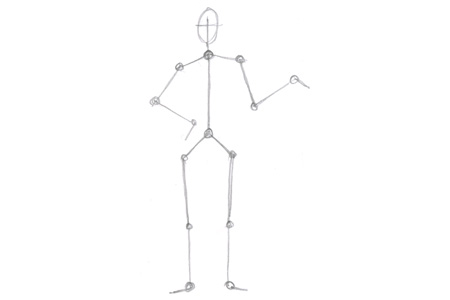

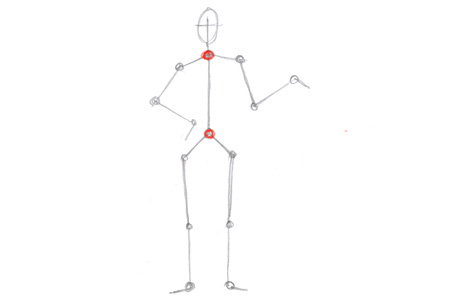

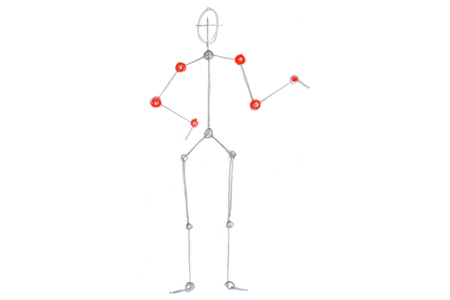

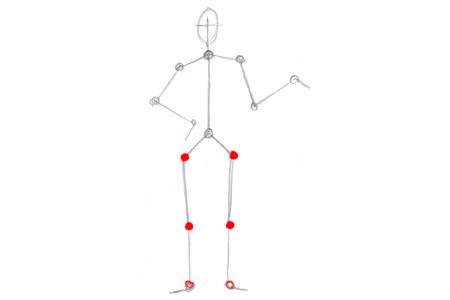

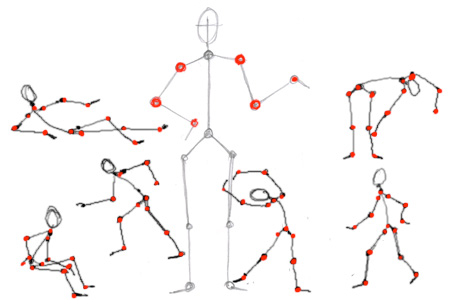

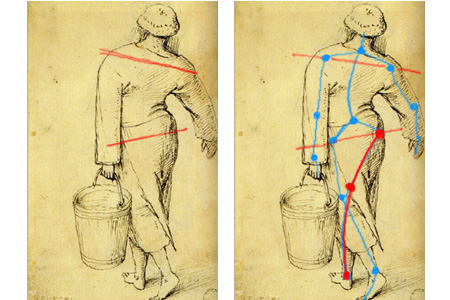

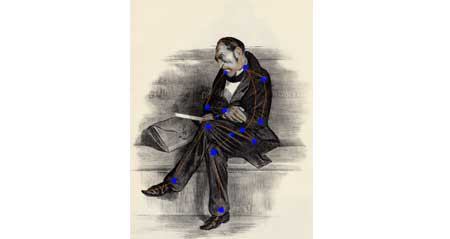

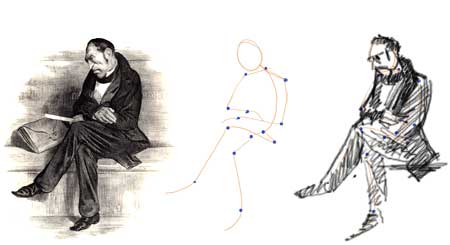

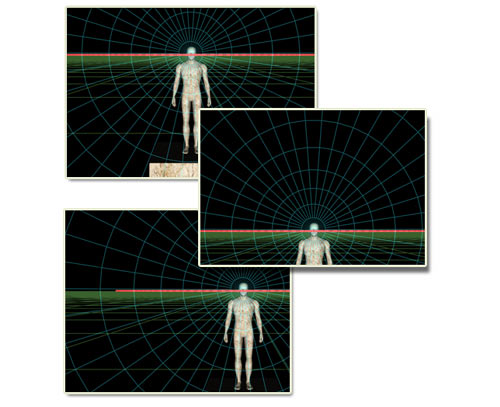

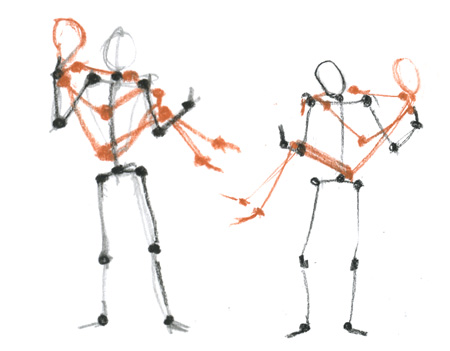

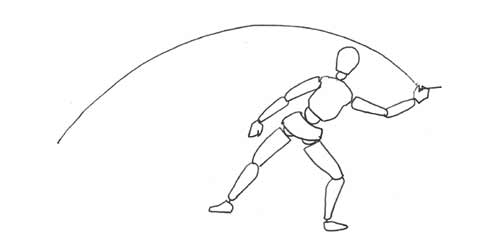

Vous pouvez observer sur ce dessin les points d’articulation du corps humain qui vous seront nécessaires.

Vous pouvez observer sur ce dessin les points d’articulation du corps humain qui vous seront nécessaires.  Notez les deux articulations placées sur l’axe médian du corps. Il y a celle près du cou, et celle située vers la taille. Le terme “articulations” est un peu usurpé ici. Il ne s’agit pas exactement de véritables articulations comme celles du coude ou du genou, mais de points de flexion ou de rotation qui permettent de simuler pratiquement toutes les attitudes. Ce sont des repères de construction pour le dessinateur. Il ne faut donc pas confondre le point de rotation situé vers le nombril avec la taille que l’on repère sur les canons.

Notez les deux articulations placées sur l’axe médian du corps. Il y a celle près du cou, et celle située vers la taille. Le terme “articulations” est un peu usurpé ici. Il ne s’agit pas exactement de véritables articulations comme celles du coude ou du genou, mais de points de flexion ou de rotation qui permettent de simuler pratiquement toutes les attitudes. Ce sont des repères de construction pour le dessinateur. Il ne faut donc pas confondre le point de rotation situé vers le nombril avec la taille que l’on repère sur les canons.  Les bras présentent chacun deux articulations importantes, celle de l’épaule puis du coude et enfin une troisième, moins importante dans un dessin de construction globale, celle du poignet.

Les bras présentent chacun deux articulations importantes, celle de l’épaule puis du coude et enfin une troisième, moins importante dans un dessin de construction globale, celle du poignet.  Sous l’articulation de la taille, les jambes présentent à leur tour deux articulations importantes. La première est située en haut de la cuisse et articule la jambe sur le bassin. La deuxième est celle du genou. La dernière articulation de la jambe est située au niveau de la cheville.

Sous l’articulation de la taille, les jambes présentent à leur tour deux articulations importantes. La première est située en haut de la cuisse et articule la jambe sur le bassin. La deuxième est celle du genou. La dernière articulation de la jambe est située au niveau de la cheville.  Ces articulations permettent d’exprimer en quelques longueurs de “fil de fer” la plupart des attitudes du corps humain. Bien sûr, le corps présente de nombreuses autres articulations comme celles des doigts mais, pour « croquer » une attitude, les 14 utilisées ici sont amplement suffisantes.

Ces articulations permettent d’exprimer en quelques longueurs de “fil de fer” la plupart des attitudes du corps humain. Bien sûr, le corps présente de nombreuses autres articulations comme celles des doigts mais, pour « croquer » une attitude, les 14 utilisées ici sont amplement suffisantes. Pensez à donner à vos dessins une certaine dynamique. Observez bien la réalité. Voyez comment les épaules et les hanches se présentent, voyez la manière dont elles basculent ou supportent l’équilibre général.

Pensez à donner à vos dessins une certaine dynamique. Observez bien la réalité. Voyez comment les épaules et les hanches se présentent, voyez la manière dont elles basculent ou supportent l’équilibre général.

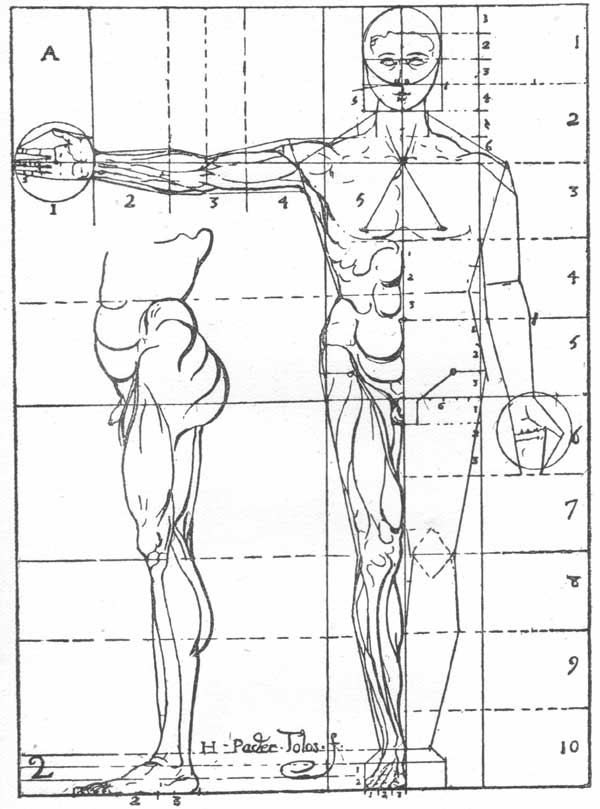

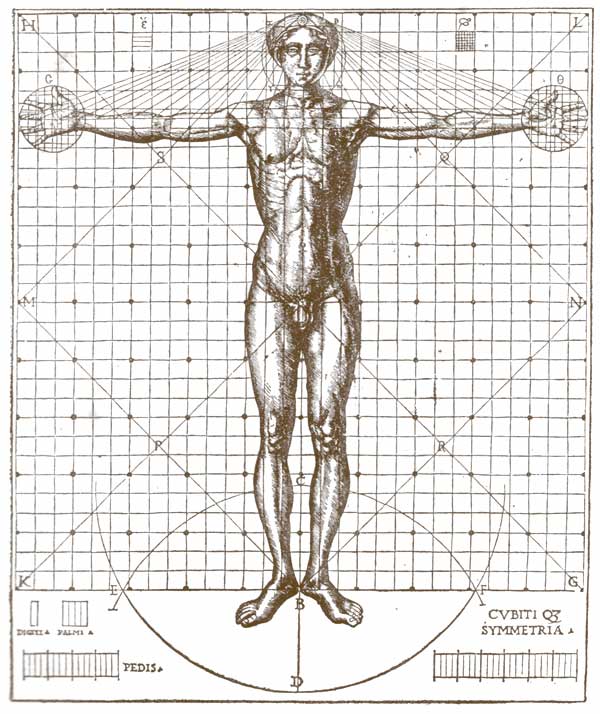

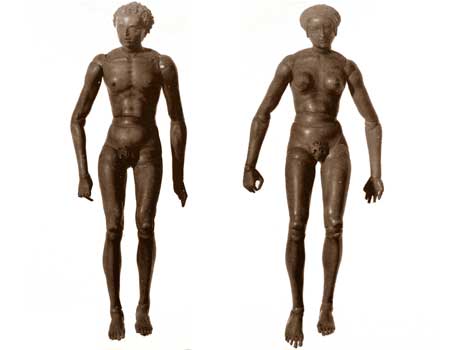

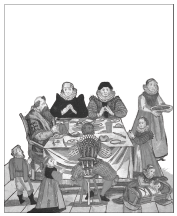

Mannequins faits en Allemagne vers 1525 courtesy of L’atelier du Peintre, Editions Abbeville Le mannequin de dessinateur a fortement évolué. A une certaine époque il s’agissait de véritables merveilles en bois sculpté. Chaque mannequin représentait un travail énorme, un ajustage de précision et peu d’artistes pouvaient s’en offrir.

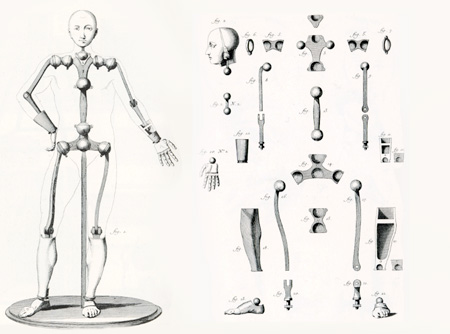

Mannequins faits en Allemagne vers 1525 courtesy of L’atelier du Peintre, Editions Abbeville Le mannequin de dessinateur a fortement évolué. A une certaine époque il s’agissait de véritables merveilles en bois sculpté. Chaque mannequin représentait un travail énorme, un ajustage de précision et peu d’artistes pouvaient s’en offrir.  Plan de mannequin pour artiste XVIIIe siècle.

Plan de mannequin pour artiste XVIIIe siècle. Voici la photo d’un modèle assez réussi, de 1960, bien articulé et encore bien conservé. Depuis, la majorité des pantins ne sont plus correctement réalisés. Pour éviter toute intervention manuelle, les pièces sont tournées et sont du coup peu réalistes.

Voici la photo d’un modèle assez réussi, de 1960, bien articulé et encore bien conservé. Depuis, la majorité des pantins ne sont plus correctement réalisés. Pour éviter toute intervention manuelle, les pièces sont tournées et sont du coup peu réalistes. Les pieds par exemple sont symétriques puisqu’ils sont découpés dans une pièce tournée. Pour la même raison d’économie, les mollets ont disparu et la jambe ressemble à une quille. La cuisse est aussi maigre que l’avant bras. En bref, il vaut mieux ne rien avoir que de s’appuyer sur un tel modèle. Guettez dans les brocantes les bons petits mannequins. Ils se font plutôt rares, ne les laissez pas passer si vous en voyez.

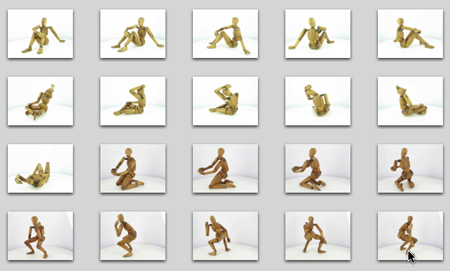

Les pieds par exemple sont symétriques puisqu’ils sont découpés dans une pièce tournée. Pour la même raison d’économie, les mollets ont disparu et la jambe ressemble à une quille. La cuisse est aussi maigre que l’avant bras. En bref, il vaut mieux ne rien avoir que de s’appuyer sur un tel modèle. Guettez dans les brocantes les bons petits mannequins. Ils se font plutôt rares, ne les laissez pas passer si vous en voyez.  Sur ce cours, dans le module sur les mannequins, vous aurez à disposition de très nombreuses photographies qui vont vous permettre de vous exercer, même si vous ne possédez pas l’un des bons mannequins dont je vous ai parlé.

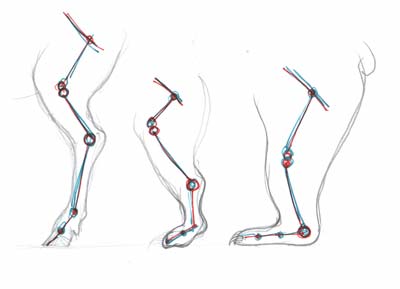

Sur ce cours, dans le module sur les mannequins, vous aurez à disposition de très nombreuses photographies qui vont vous permettre de vous exercer, même si vous ne possédez pas l’un des bons mannequins dont je vous ai parlé. Seul votre jugement et une bonne observation vous apporteront la précision. Vous pouvez observer sur vous-même les limitations naturelles du mouvement de chaque partie mobile de votre corps. Elles s’expliquent de diverses manières : Par la conception mécanique des articulations qui peuvent bloquer un mouvement en venant en butée.

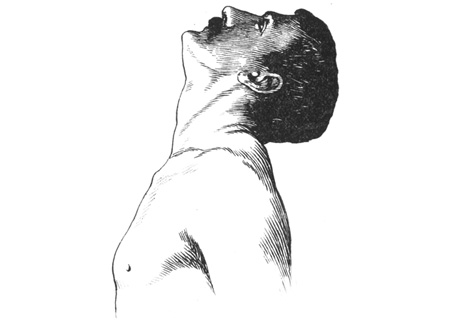

Seul votre jugement et une bonne observation vous apporteront la précision. Vous pouvez observer sur vous-même les limitations naturelles du mouvement de chaque partie mobile de votre corps. Elles s’expliquent de diverses manières : Par la conception mécanique des articulations qui peuvent bloquer un mouvement en venant en butée. Par une disposition musculaire ou anatomique pouvant limiter le débattement. Parfois un mouvement est simplement gêné par la rencontre d’une autre partie du corps, la rupture d’un équilibre ou par un manque de souplesse. Un exemple : les raideurs qui empêchent, à partir d’un certain âge, de tourner la tête vers l’arrière. Faire ce type d’observation doit vous être habituel. Une personne âgée ne tourne pas la tête, elle tourne sur son bassin et tout l’ensemble tête-cou-épaules se tourne en bloc.

Par une disposition musculaire ou anatomique pouvant limiter le débattement. Parfois un mouvement est simplement gêné par la rencontre d’une autre partie du corps, la rupture d’un équilibre ou par un manque de souplesse. Un exemple : les raideurs qui empêchent, à partir d’un certain âge, de tourner la tête vers l’arrière. Faire ce type d’observation doit vous être habituel. Une personne âgée ne tourne pas la tête, elle tourne sur son bassin et tout l’ensemble tête-cou-épaules se tourne en bloc. Dans cet exemple, pour dessiner juste une personne âgée, Il faut sentir ses douleurs et lui donner les attitudes que ses articulations sans souplesse lui font prendre. A vous d’essayer dans l’Atelier Pratique

Dans cet exemple, pour dessiner juste une personne âgée, Il faut sentir ses douleurs et lui donner les attitudes que ses articulations sans souplesse lui font prendre. A vous d’essayer dans l’Atelier Pratique En arrière, le cou arrête sa rotation:

En arrière, le cou arrête sa rotation:

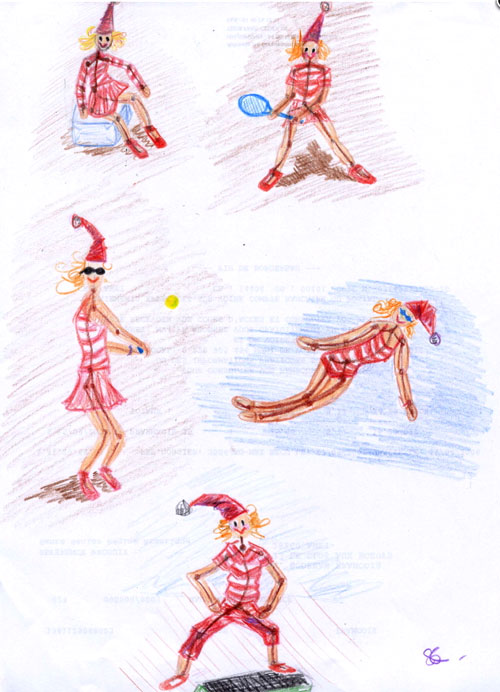

Repérez sur la photo ou mentalement les points des 14 articulations

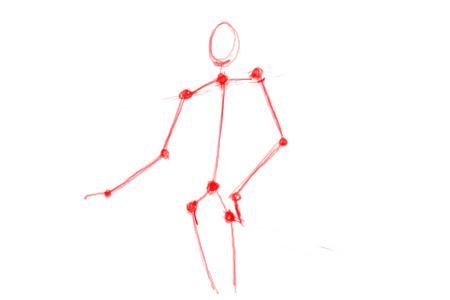

Repérez sur la photo ou mentalement les points des 14 articulations  Dessinez ensuite les 14 points sur votre feuille en les reliant par des segments, en général légèrement incurvés. Placez par dessus quelques détails sans fouiller. Vous obtenez un bon croquis car l’attitude est respectée. Essayez encore grâce aux exercices des DAF et aux modèles proposés.

Dessinez ensuite les 14 points sur votre feuille en les reliant par des segments, en général légèrement incurvés. Placez par dessus quelques détails sans fouiller. Vous obtenez un bon croquis car l’attitude est respectée. Essayez encore grâce aux exercices des DAF et aux modèles proposés.

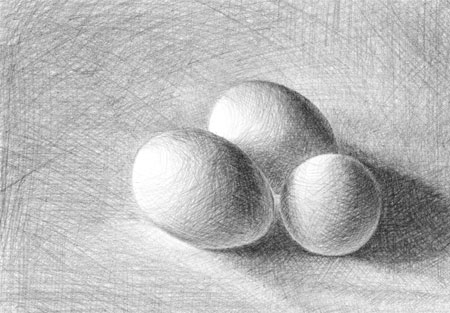

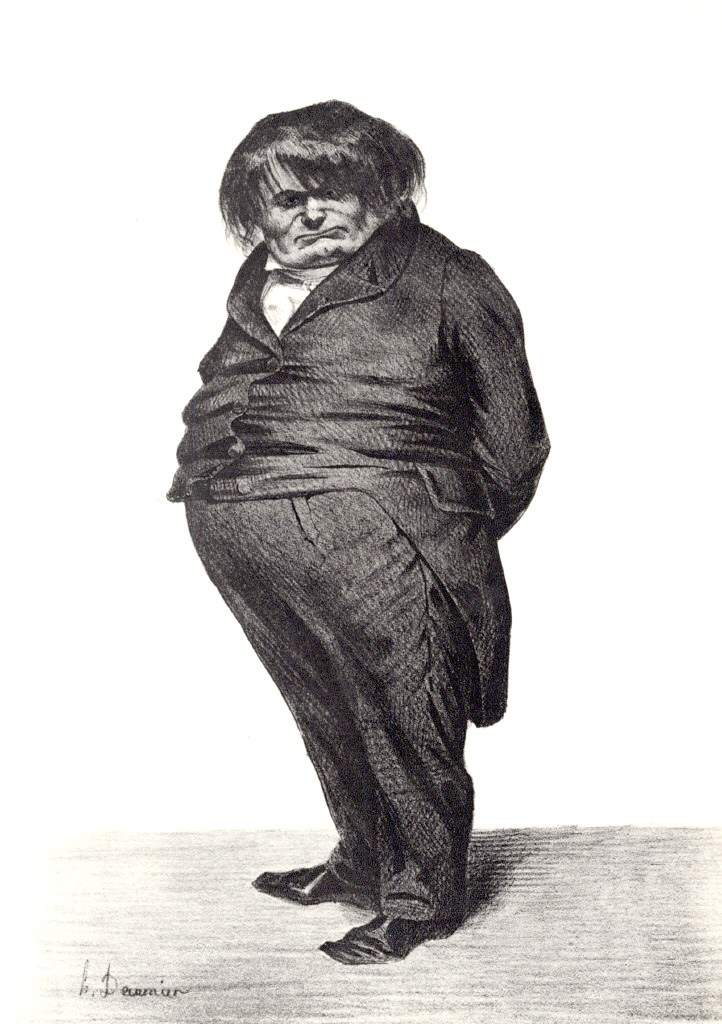

Rondeur et énergie, c’est réussi !

Rondeur et énergie, c’est réussi !

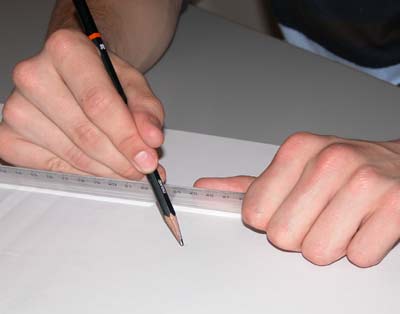

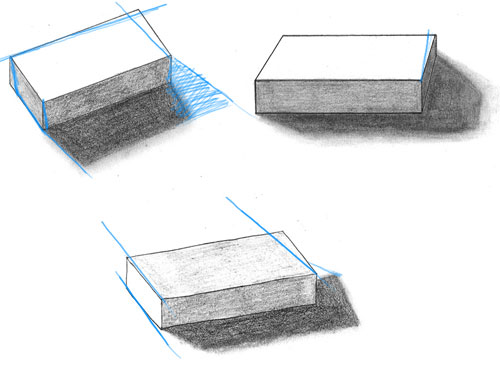

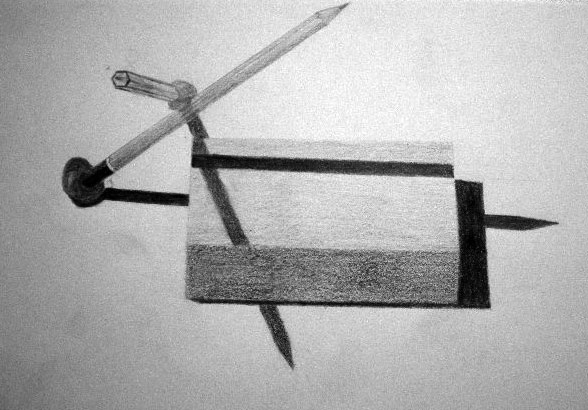

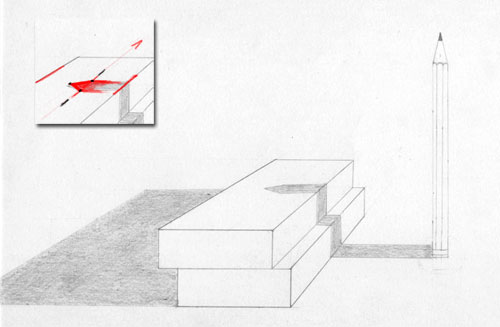

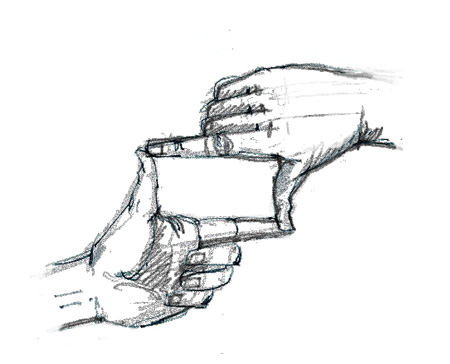

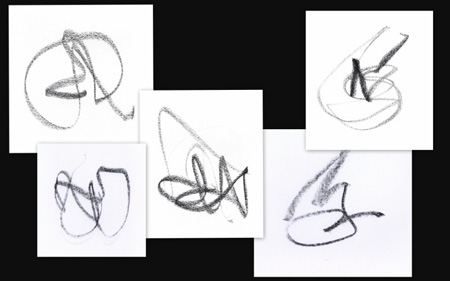

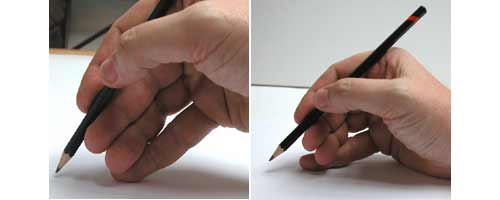

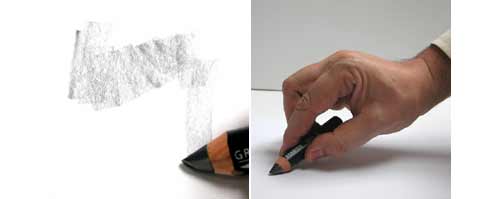

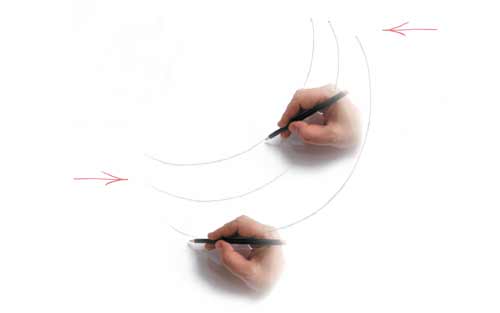

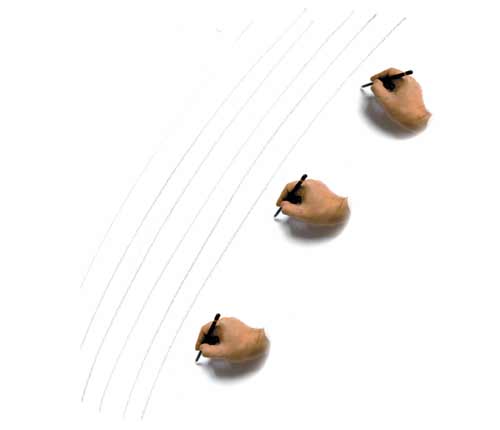

Tracez une série de petites diagonales comme ceci en posant votre main sur le papier. Vous avez fait travailler deux articulations.

Tracez une série de petites diagonales comme ceci en posant votre main sur le papier. Vous avez fait travailler deux articulations.

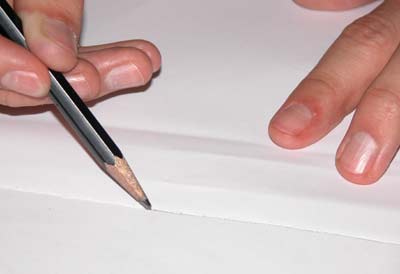

Essayez maintenant ceci : vous avez été obligé de faire glisser votre main sur le support et votre poignet s’est mis en action.

Essayez maintenant ceci : vous avez été obligé de faire glisser votre main sur le support et votre poignet s’est mis en action. Pour une courbe orientée comme ici, (courbe en “C”), le poignet du droitier est bien utile comme point de pivot.

Pour une courbe orientée comme ici, (courbe en “C”), le poignet du droitier est bien utile comme point de pivot.

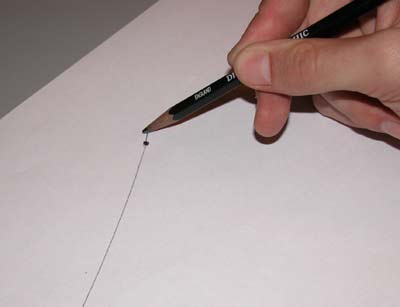

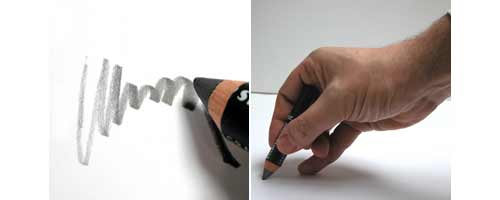

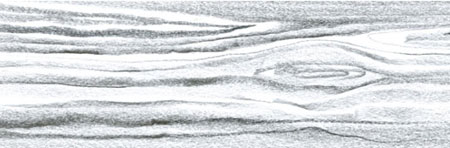

Voici une variation faite d’un seul jet avec le même crayon en modifiant seulement la façon de le tenir.

Voici une variation faite d’un seul jet avec le même crayon en modifiant seulement la façon de le tenir.